2025年4月12日

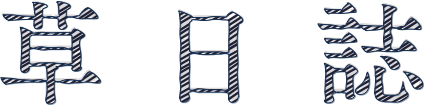

映像作品〈鎚の音〉

鍛冶屋・中畑文利さんの記録

昨年(2024)のちょうど今ごろ、映像作家・松井至さんと青森県田子町に鍛冶屋の中畑文利さんを訪ね取材した短篇〈鎚の音〉が完成しました。

予告編をご覧ください。

鎌、鍬、鋤、庖丁、鋏、手斧……

火を起こし、鉄を熱し、鎚で打ち、伸ばし、曲げ、研ぎ、

求められるものは何でも作る職人を〈野鍛冶〉と呼びます。

60年ほど前までは、どの町にも野鍛冶の仕事場がありました。

そこではお百姓さん、大工さん、土方さん、木挽き、杣人、馬仕事の人たち、

身近にいる人たちに求められ、ひとりひとりに合わせた道具を作っていたのです。

しかし、時代が変わり、暮らしの向きも社会の価値観も変わり、

鍛冶屋さんが求められる仕事もずいぶん変わりました。

そして減りました。

青森県田子町の中畑文利さんは

「国道4号線沿いに、仙台から青森まで、私一人」という、

最後に残った野鍛冶の一人です。

「ホームセンターの金物売り場にあるもの、昔はあれ全部ここで作っていたわけ」と

中畑さんは笑います。

〈漆掻き〉という仕事があります。

器や装飾品、寺社の建築に使われる漆を採取する仕事で、

漆の立木に傷をつけ染み出た樹液をすくい取り集めてゆく、

気の遠くなるような根気を要する作業です。

中畑さんはその〈漆掻き〉の職人たちが使う道具を作っています。

〈漆鉋〉をはじめとする特殊な形の道具をすべて作れるのは、

現在、中畑さんただ一人となりました。

(中畑さんの教えをうけた数人の職人さんが修業を続けています)

中畑さんが漆鉋を作るのをやめてしまったら、

〈漆掻き〉たちは仕事が出来なくなります。

自分がやめるのは簡単だけど、道具を使う人たちのことを考えれば、そうはいかない。

中畑さんはそのような自分の仕事を〈小さな歯車〉と表現します。

表面に出る仕事ではないけれど、

自分が作る道具がなくなれば成立しなくなる〈仕事〉があるから。

ほかにもいろいろな職人たちが小さな歯車となって、

ひとつの〈大きな歯車=仕事〉を回している。

次の世代、若い人たちが仕事をする場所を作ることまでを考えながら、

妻・和子さんと二人、鎚を打つ中畑さん。

田子の町には今日も鎚の音が響いています。

本編:20分

出演 中畑文利さん 中畑和子さん

監督・撮影・編集 松井至

制作 信陽堂+松井至

2024年4月15日〜18日 青森県田子町にて撮影

*自主上映 募集中です。

お問い合わせ 〈つぎの民話〉

〈信陽堂〉

中畑さんの存在を意識したのは十数年前のこと。

いわきで鍛冶屋を営む友人、鈴木康人さんが岩手の漆の産地である浄法寺に通い、

「漆鉋」作りを習いはじめました。

そのころ機会があり漆鉋を見せていただいたことがあります。

「これは何だ?」というのが、正直な感想でした。

よく切れる刃物特有のぬめるような輝きがあります。

が、同時に何かを抱擁するような柔らかな曲線も持っています。

その刃の反対側には、ツメのような小刀が突き出している。

いったいどうやって使われるものなのか、まったく想像がつきません。

持たせてもらうと、形から何となく〈手の動き〉は想像ができます。

しかし、そんないくつもの動きを一本の刃物に持たせているの?

それにしてもこの曲線は? これも打刃物? と、疑問が次々に浮かびます。

と同時に、この漆鉋を作る職人さんに興味が湧きました。

その漆鉋を作っていたのが、康人さんの漆鉋の師である中畑さんでした。

それから10年ほどたって、

その職人さんが中畑文利さんという方だと知る機会が訪れます。

美術作家ふるさかはるかさんと出会い、作品集を作ることになりました。

その本は一風変わった構成をしています。

木版画を中心とした作品集ですが、200ページ強のうち約半分が職人さんのインタビューにあてられています。

マタギで木地師の山中泰彦さん、漆掻きで塗師の鈴木健司さん、

そして鍛冶屋の中畑文利さんです。

ふるさかさんに導かれて田子町に中畑さんを訪ねたのは2023年2月でした。

ほんの数時間でしたが、お話をうかがい、仕事を見せていただき、

中畑さんのお人柄と仕事のあり方、作られる刃物の美しさに魅了されました。

その時から、いつか映像記録を残さないと、との思いが芽生えました。

幾人もの職人たちの姿を映像作品に残している松井至さんに協力いただき、

取材撮影が実現したのは昨年(2024)の早春。

そして完成したのがこの「鎚の音」です。

中畑さんと同じように〈小さな歯車〉として、

日本のさまざまな産業を支えてきた、そしていまも支え続ける職人さんたちがたくさんいます。

その人たちの仕事を、もっと知りたい、そしてたくさんの人に知ってもらいたいと思います。

最新記事

- ソラノマド|高山なおみ

雪の日2026年02月18日 - 柳亭市若さん

如月の落語会

「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』

刊行記念 上映+トーク

〈名前のないものを共に見る〉

@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ

ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01

『武州藍』2026年01月22日

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月