2025年10月29日

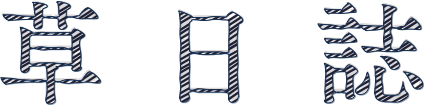

『つぎの民話』読者専用

映像作品視聴ページ

読者のみなさま

このたびは松井至『つぎの民話 〈映像以前の光〉への旅』をお読みいただき、ありがとうございます。

文中に登場する松井至監督による7本の映像作品を、下記リンクから視聴いただけます。

それぞれ本文各章の末尾に記載した「視聴パスワード」を入力の上、ご視聴ください。

視聴に際しては、スマートフォンやタブレットなどではなく、できるだけ大きな画面で、大きな音量で鑑賞いただければさいわいです。

石巻|家は生きていく(15分)

石巻の海からすぐ近くに一軒のお家があって、二階建のうち一階が波を被った状態で建っています。家主のちばふみ枝さんは「この家を壊したくないし、改装が良いのかもわからない」と考え続けています。特に何か映像を作っていただくなどの成果を求めるものではなく、石巻に滞在していただいて感じたことを私たちに共有してほしいのです。

一本のメールではじまった、東日本大震災から12年の歳月を巡る〈家〉の記憶のドキュメンタリー。

あれから人は何を忘れて、何を覚えたのか。

死者と生者、喪失と再生、忘却と記憶、そのあわいに揺れる人の姿を〈家〉はどう見ていたのか。

多くの人が被災した家の解体を選んだとき、ちばさんはそうしなかった。

彼女は「忘れる」ことを選ばずに、家と共にうずくまった。うずくまったまま震災以前から連なる自分の時間を守ろうとした。その時、家が彼女に確証をくれたのかもしれない。

確かにあなたはここにこんな風に存在した、と。

廃墟になった家を震災前の姿と重ねて見ることができたのは彼女だけだった。彼女だけがそこで過ごした時間を際限なく思い出すことができた。

そしてその懐に喪失を受け入れるのに十一年と半年を要した。

いわき|近くて遠い海へ(21分)

男は砂浜の前に生まれた。波の音で目覚め、波の音で眠った。大人たちは木の舟に乗って漁に出た。大漁の時は町が活気付き、不漁であれば皆で耐えた。

曽祖父も祖父も父もそうだったように、男はごく自然に海に出た。福島のいわきの漁師になった。

2011年3月11日。

あの日から近くにあったはずの海が遠くなった気がする。自分たちの預かり知らない遠くに海が持っていかれちゃった。

砂浜はコンクリの防災公園となり、男の目の前にはこれまでと同じように波打つ海があり、見えない隔たりがある。

人と海の50年を、男の一日から振り返る。

御所|ゆびわのはなし(13分)

思いがけず目にした光景が種子となって心の底に埋め込まれ、のちの人生が決まってしまうことがある。

薄暗い畳部屋の黒い箪笥の上の段を覗き込む母の背中。それをじっと見つめる子どもの眼。数秒だが永遠のような沈黙。

ある指輪作家の70余年の生涯を貫いた、母と子の魂の物語。

真夜中の裏山から誰かが見ている。

それが先祖のまなざしだとしたら、生きている人の世界は一体どう見えるのか。外に出て、裏山と工房の間に三脚を立て、窓ガラスの向こうで黙々と指輪を削る萩下さんを撮る。自分でもカメラを動かしていることを忘れてしまうくらいの速度でパンしながら、音のない真夜中の一部になっていく。

一心不乱に指輪を削る萩下さんの顔が、作業灯の光に照らし出される。指輪を触る指先や俯いた口元の動きによって、闇の中の誰かとしゃべっているように見える。

京都|いのちの被膜(16分)

一人一着しか着る物がなかった時代、衣(ころも)はその人の魂そのものだった。

京都の老舗帯屋〈誉⽥屋源兵衛〉十代目・山口源兵衛は、地方で取り壊される家々から子ども服の古着を蒐集し、100年以上前の衣の向こう側に当時の情景を幻視する。

「生まれてくる子のために全部、母が縫ったわけでしょ」

親族一同の着物の継ぎはぎでできた衣。分厚く刺し子された足袋。透き通る絽の着物は色鮮やかで、いまも持ち主の佇まいを彷彿とさせる。

衣は、人間が自然に包まれながら生活の全てを自らの手で作っていた近代以前の生の在り方を語りかけてくる。

いまの⼈は⾃分がモノを⾒ていると思い込んどるけど、

以前は逆やった。

本来はモノにヒトが⾒られているんよ。

〈見る〉とは、〈見られる〉とは、まなざしとは。

思索の深まりは映像制作にも影響を与える。あたかも〈見る〉と〈見られる〉の関係が往還するように。

西会津|奥川・未来の結(30分)

人口5,000ほどの福島県西会津町の中でも特に高齢化が著しい奥川地区。

人口減少により消滅の可能性があるとされた地域で、都市から来る若い人たちを迎え入れた集落の区長が共同性の核心だった〈結〉(労働力の交換)を更新する姿を描く

自宅を民泊にしながら都会から若い人たちを受け入れ、iPadでやりとりし、親子よりも歳の離れた関係を楽しむ。彼らは彼らで面倒見のよい義平さんを慕って、次から次へと友人を連れてやってくる。ここには際立った観光資源はないと考えている奥川の住民にしてみると、最近の若い人の出入りの増加は謎めいていて、「なぜかその中心に義平がいるけれど理由はさっぱりわからない」といった具合だった。当の本人は自己紹介のたびに「若い人のエキスを吸って若返ってます!」とおっしゃるのだが、もしかしたら本当にエキスを吸う特殊能力があるのかと疑わせるほど潑剌としたその顔は、村を愛するひとりの青年のものになっていた。

西会津|田んぼに還る(31分)

小学校くらいの頃にここで稲刈りをしたような記憶があって。

横目に見てた黄金色の田んぼが綺麗だったなあというのが、今でも記憶にあって。

田んぼを作るようになって、そんな記憶を思い出した時に、「ああ……田んぼがある風景って綺麗なんだな」という気付きがあって。

この風景守ると思えば……

田んぼ作るだけで景観守られる、というふうに言い聞かせてるんですけどね。

イナゴ採りって子どもの仕事であったんです。

このあたりはイナゴを食用で食べていたので。それがちょうど収穫時期の田んぼで。子どもだったので、稲がこのくらい(肩を手で叩く)の高さなんですよ。夕陽を浴びながら風に当たるとすごくこう、なんですかね。どうしようもない力の大きさというか。本当に「吞まれる」って感じます。黄金の波に吞まれるんですよ。

放射能や農薬の汚染から田んぼの土の再生を試みてきた二人の農家、坂井康司さんと橋谷田淳さんの姿を通して、日本人にとって米とは何かを捉えなおし、人と土の深いつながりを描く。

これらの西会津で撮影された2本の映画は2022年に制作され、23年に西会津奥川の地域交流館にて上映され、その後も集落の集会所や学校を巡回している。

前橋|うたうかなた(77分)

群馬県前橋市の〈障がい福祉サービス事業所 麦わら屋〉の日々を追った長編ドキュメンタリー。

「はじめてここに来たとき、誰が障がいのある人なのか、職員なのかわからなかった。」

群馬県前橋市にある〈麦わら屋〉をとりまく人たちは笑いながら言う。一歩踏み入れるとその理由がわかる。

四六時中、歌う人。突然、飛び跳ねる人。芸術的な寝相で横たわる人。話し言葉が全てキャッチコピーな人。スーパーのチラシで見た鰻重を粘土で作る人。ひたすら蝋燭の絵を描く人、雨を止めようとする人…。永遠に続く夏休みのような時間が流れている。

ここには管理がない。言語で意思疎通できないからと優劣をつけられることがない。ジャッジメントがない。あるのは、誰もが「存在することですでに喋っている」という認識だけだ。

だから麦わら屋に居ると、なにが障がいなのか、なにが普通なのか、一般社会とは何なのか、わからなくなる。目の前の他者が彼方から来たかのようにわからない。

でも、そもそも他者のことなんてわかるわけがない。わからないまま、ともに笑う。笑うことで解かれていく。

自分が歌うから世界も歌うのかもしれない。

/

映画『私だけ聴こえる』予告編

映像プロジェクト〈つぎの民話〉

これらの映像作品は読者の個人的な視聴のために公開しています。

すべての著作権は著作権法に基づき保護されています。

オンラインでの配信、オフラインでの上映会などをご希望の方は

【こちら】からご連絡ください。

最新記事

- 丙午 2026年

今年もよろしくお願いいたします2026年01月01日 - ソラノマド|高山なおみ

踊り場の小窓にて2025年12月25日 - 柳亭市若さん

師走の落語会

「掛け取り〜2025有馬記念〜」2025年12月08日 - 第34回 映画とごはんの会

伊藤碩男翁追悼

『山に生きるまつり』2025年11月20日 - ソラノマド|高山なおみ

ぼくらは森へかえることにした2025年11月14日

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月