2025年10月6日

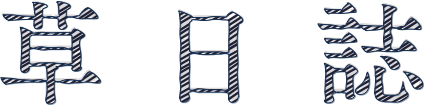

『つぎの民話』番外編

「いのちの被膜」をめぐる対話

2023年夏、京都の誉田屋源兵衛にて。

短編ドキュメンタリー『いのちの被膜』は山口源兵衛さんからの依頼を受けて松井至が制作した作品である。そこで語られた衣をめぐる思考を深めるため、思想家の清水高志さんをお招きして上映と対話が行われた。その様子を再録しました。

(「いのちの被膜」のテキストと映像作品の視聴リンクを収録した書籍『つぎの民話』は【こちら】から購入いただけます)

一、朽ちていく織物

清水__ちょっと圧倒されてしまったんですけど、あの端布自体はどのぐらいの数集められたんですか?

源兵衛__子ども服は、今は7、80着。

集めはじめたのが10年前なんですよ。ぼろも持っているし、古い原始布も持っているんですけれども、別にコレクターではないんですよ。「これは」というものだけなんです。

清水__なるほど。

源兵衛__集めだしたのは、今から思うと恐らく何かこう「こもっている」というか。

清水__ああ、思いがこもっている。

源兵衛__その思いがこもっているのをものすごく感じたんやね。

僕らの小学校ぐらいの時にはもう和裁が消えていたかな。女の子だけは授業があった。僕らのちょっと前まであったんとちがうか……ということは、もう昭和戦前大正明治なんて、みんな着物が縫えた。

清水__子どもの服は親が縫えた時代ですね。

源兵衛__縫うだけではなしに。

なかったら自分で織る人もいるやろうし。作っていたわけですよね。

そやから僕らでも友達の家に行ったら、もう着物を「洗い張り」言うて庭で洗うて、「芯木」言うて竹を渡して、ほんで解いてまた縫って一枚にするわけですよね。それをまた乾いたら外して、そんでもう一回着物に仕立て直す。それを各家庭でやっていたわけです。もう本当に子どもの小さな着物を作るというのは、まあみんな器用にやりましたから。

僕らが小さい時でも、子どもに対するその母親の思い、「出産は命がけや」というのは残っていました。今あんまりないけど。確率的に子どもが死んだり、母親が死んだりというのは結構あったわけですよ。

清水__産む数もすごかったし、生涯でもう十何人産むとか。

源兵衛__そうそう。

清水__お裾分けの話がありましたが、焼き物でも呼び継ぎをするとか、割れてしまったものに別の破片を継ぎ合わせて埋めるように、端布なんかをくっつけ合わせて再生する感じなんですね。

源兵衛__それで布が最後雑巾になって、もうどないにもならんようになったら、托鉢のお坊さんが来たらあげるとかね。

清水__なるほどね。

源兵衛__それもろうて、ツギハギだらけで着る。

僕は実は27歳ぐらいの時にここ(誉田屋源兵衛)の跡を継ごうと思ったんです。

その時に僕は憧れで大学の体育会に入っていたんです。ずっと「運動部や」という意識があって、ほんでその美術館とか博物館に行くいうのは、軟弱な気持ち悪いやつが行くところやと(笑)

僕はもともとものすごく虚弱児だったんです。

中学一年ぐらいまでまともに運動できなかったんですね。それが反動でそういうのに憧れたんです。ほんでどんどんどんどん、別に運動神経がええとかそんなのないのに、憧れの体育会系にいることが心地よかったんです。

その体育会系ではね。ちょっと本読んでるとか、文化的な話ができないんですよ、ああいう世界では。もう馬鹿にされます。「お前気持ち悪いやっちゃっなあ」みたいな(笑)。

清水__(笑)こんな環境で育ってきているのに。

源兵衛__そう。それでまあひた隠しに隠して、ラフでバンカラな人間やみたいに見せて、それが27の時に「跡を継ごう」って。

追い詰められたんですよ。

結局できることは何もあらへんし、勉強もしてへんし、もう何か仕事せんなら家の跡を継ぐのが一番楽やろうというような気持ちで継いだんですけど。

それが母親の逆鱗に触れたんやけどね。

清水__母親は他の道に進ませたかったんですか?

源兵衛__いや、「そんなものやない」と。「一生賭けても価値があるどころじゃない仕事だ」と。

清水__だいたい27ぐらいから日本のものがわかるようになってくる、そういうパターンって結構あると思う。昔の学者なんかでも、若い頃ヨーロッパのものに傾倒していて27ぐらいからこういうものもいいな、と。僕も西田幾多郎とかを読み出したのは27歳、小林秀雄を好きになったのも27歳なんです。そもそも小林秀雄が奈良に行くのも大体そのくらいだし、柳宗悦が無名の陶工の作品に惹かれたのも27ぐらいですよね。

若い頃から日本のものに本格的にぐっとくるというのはあまりないのかもしれない。二十代後半くらいの時期に、ちょうど今だと留学することもあって、それでまた日本が遠くなるということもある感じですよね。

源兵衛__その時にたまたま正倉院展があったんですよね。それに友達が「行こう」ゆうて。嫌々ついて行ったんです。「まあ自分も跡継ぐんやったら、まあそういう文化的なことを多少は見ておかなあかんな」ということで、ついていったんです。

それが後々の僕にとって本当に重要なことになったんですけど、糞掃衣というね。

清水__糞掃衣って、禅宗のものですよね。禅僧の袈裟。

源兵衛__そうそう。糞掃衣七条袈裟というのが正倉院にあるんです。

それを見てしもうたんですね。いまは国宝で、当時は皇室の宝やったんですね。

それをぱっと見た時に、そのもの以上に糞掃衣という名前、「糞を掃く衣」というのに参ったんです。「なんやろ」と。これは。

清水__バンカラから美の世界にいったんですね。

源兵衛__皇室の宝で「糞を掃く衣」て、こんな下品な名前を付けてね。

皇室がこんな「糞」っていう漢字を使うのかなというのもあったし、そのものはあんまりわかっていなかったんだけど、とにかくいろいろ調べたら道元ですよね。

僕は、なんにも知らんからとりあえず糞掃衣を見た時に直観したんは、ひとつは「織物というのは精神なんや」と思うた。それまで織物に何にも興味ないです。もうその時に直観的に織物をこれ精神なんやと思ったんやね。

もうひとつは、朽ちていく美しさ。

これはえらいことやなと思うた。この土に返る直前がひょっとしたら一番美しい可能性があると。このふたつを直観したんです。

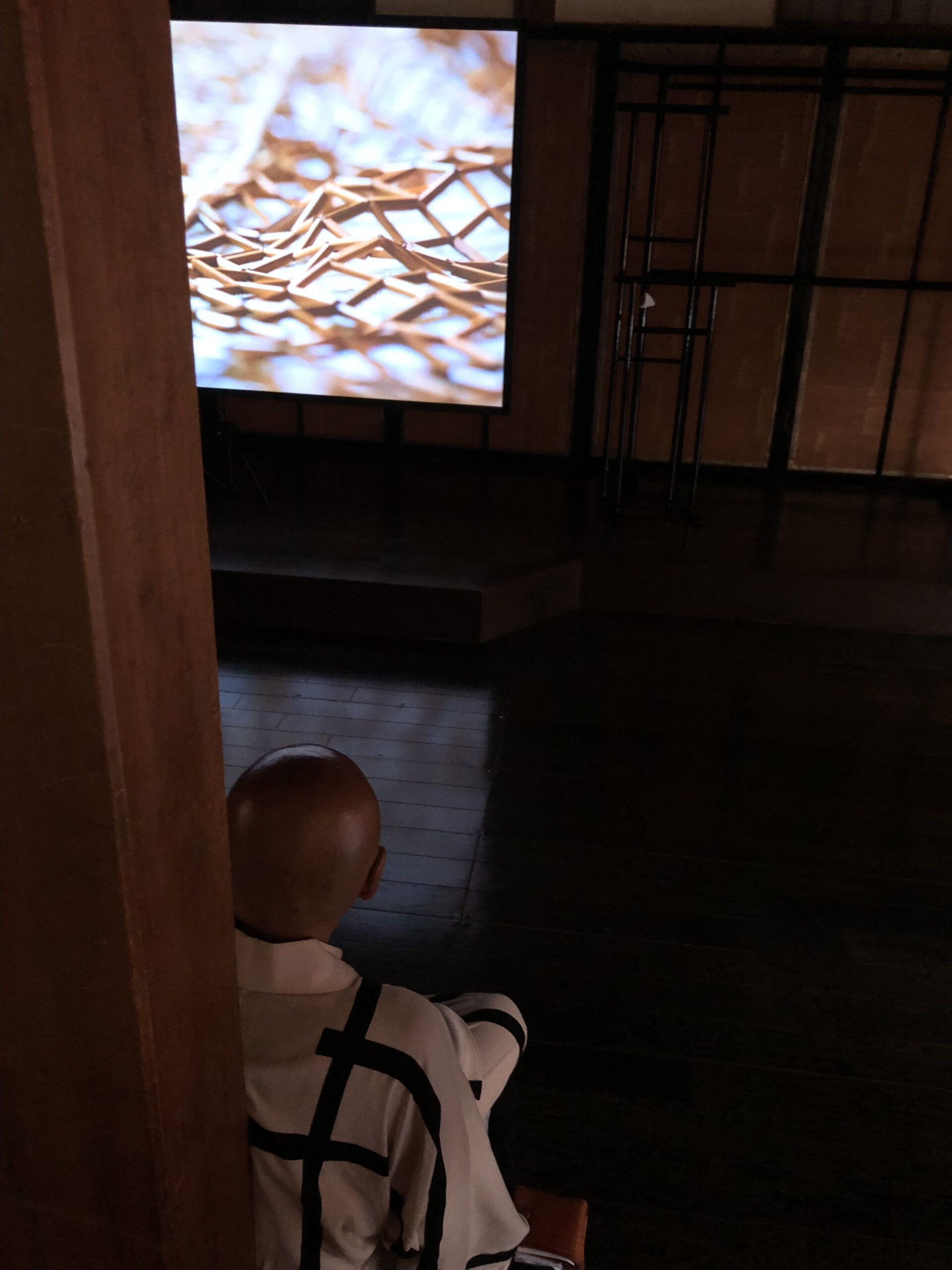

二、原始布のある風景

清水__映画の最初に胞衣の話や色々な話が出てきて、「生まれる時と死ぬ時に一番大事なものを着る」と語られていたのが印象的だったですね。だいたい神話なんかでも一番そのあたりがタブーになっていて、古事記の神話で神武天皇が生まれる前までに登場する神々や人のエピソードはすべて「誕生や死を直視する」というタブーが破られた物語なんですよ。

子供を産むところをあえて見てしまったとか、イザナギのように死んだ人に会いに行って火で照らしてそれを見てしまったとか、そういうもの。そのあたりがベールに覆われている必要がある、衣もそこにある何かなんじゃないか。

源兵衛__ほんまにそういうことを……直観だけだったんです。

「跡を継ぐ」と言うたものの帯屋で扱うのはあのキンキラキンの何か浄土真宗の袈裟みたいなね、あんな帯ですやんか。

清水__すごい渋いところから入っていかれたんですね。

源兵衛__「あんなもん興味ないわ」と思った。

えらいこっちゃなあと。「跡継ぐ」言うたけど。

清水__華美だと。

源兵衛__もう「そういうもんではない」と。「精神や」と思ってしもうたから、これえらいこっちゃなあと。帯屋の跡継ぐどころじゃないわ、と。

ほんでもう逃げるように全国さまよったんです。

それで原始布なんですよね。縄文以来の。

縄文以来の樹皮布、木の繊維とか沖縄でいうたら芭蕉布とか、そういうもんへ逃げたんですね。逃げたいうか、西陣の大きいギラギラの帯、あんなもん興味ないわ、と。

清水__縄文以来のものがわかると。再現するとか。

源兵衛__いや、違うて。

その時は今から45年くらい前でしょう。そしたらまだやってたんですよ。ぎりぎり。沖縄で、まだほんとにやってたんです。まだ。

そやから今もやっているものもあるけど、もう今と違うて本当にまだ残ってたんです。実際に使っている人もいただろうし、もうぎりぎりそこが最後やった。僕は運がよかったんは、それを土産物として作っているとかいうのやなくて、まだ本当に昔ながらの織りが続いてたんですね。

清水__東北にも行かれたんですか?

源兵衛__そう。東北。あと丹後、それから掛川の葛布とか。それから四国の徳島の太布とかね。それが「まだこんなことしてるんや」という、もう最後ですよね。

それは本当に西陣よりよっぽどええな、と。そういうもんがね。

清水__美しいわけですね。

源兵衛__ 美しいし、何かもう全然違いました。

27歳から30歳ぐらいの間に全国を回りました。

あの時の生活と密着してるその感じはもう今ないですよ。

清水__柳宗悦が民藝を求めて全国を周っていた頃みたいな、そんな感じで生活に根付いていたんですか?

源兵衛__やっぱりね、なんていうかな。沖縄行って、この間亡くなった人間国宝の平良敏子さんのところへ行ってね。

平良さんが「いや、あんた、京都からわざわざ」と。僕は20代ですよ。

「来てくれて気の毒やけど、もう全部売れている。もう注文付いているから、あんたに分けてあげるもんがない」平良さんが言うんです。

僕は偉そうに平良さんに「そんなもんいらん」言うた。

「何を言うとんや」と。

「ヤマトンチュ(日本人)の都合で、呉服屋の都合で作ったようなもの、俺いらん」って。ほんとに夕陽の砂浜を、その日食べる貝を拾って頭に乗せて膝ぐらいの丈の芭蕉布を着て。それが芭蕉布やと。その芭蕉布が俺は欲しいんやと言うたんや。そんな着物にして呉服屋で売るような芭蕉布はいらんと言うた。

ほしたら普通やったら怒るわね。

平良さんの今作っているの「いらん」て言うたんや。

嫁が鬼みたいな顔して睨んどった。それが平良さんは喜んで、「あんたはいいこと言ってくれる」と言わはんねん。えらいすごいなと思って、俺は。怒ると思った。ぼろかす言うてんやから。そしたらえらい喜んで「あんたほんならなにが欲しいんや」言うて。で、そういう話をした。

ほしたらふっと、「あんたが欲しがっているものあるわ」と言いだした。近所のおばあさんが自分の庭のバナナ。芭蕉ってバナナやから、それで織って、みな持ってきはるんやて。幅もむちゃくちゃ、長さもむちゃくちゃ、もう耳も波打ってるし、「どないもならんものを私は買うてあげなあかん」と。

清水__それをまた売るんですか? 平良さんは。

源兵衛__平良さん売れへんわけや、そんなもんは。もうむちゃくちゃやからね。幅も長さも。そのおばあさんやらは昔ながらに自分の孫、自分の娘、自分が着る、自分の旦那が着る芭蕉布を裁ってはったわけや。せやから規格サイズないわけです。それを織ってはる、それがあるって言わはった。それを私はもう買うたげなしゃあない、言うて。私とかは売れへんやと。それ溜まっている言わはった。

「俺欲しいのそれやないか」と言うたんや。

「それが欲しいんや。平良さん、それありがたい」って。

清水__それって不揃いでばらばらと言うけれども、そこにひとつひとつまた違った美しさがあると。

源兵衛__もう全部違います。分厚いのもあるし、バリバリのも、ちょっと薄めのもあるし、もうむちゃくちゃや。

それが僕は欲しい、それが芭蕉布やないか言うたら、平良さんわーっと喜んで。平良さんもそういう気持ちがあるわけや。そやけど芭蕉布を残すためにしょうがないんやと。こういうもの作らんと。「ヤマトンチュの着物を作ってあげへんかったら、私らは残れへん」と。「芭蕉布を残せへんから私はこういうことしたんや」と俺に一生懸命言うてはった。

で、俺はそんなんどうでもええと。とにかく欲しいのはそれやと。

清水__それを持って帰ってどうしたんですか?

源兵衛__ひどいのはもう使えへん。

ほんでましなやつを、平良さんに「混血児作ったるわ」言うたんや。

その時、僕は京都の技術偏重がまだそんな嫌味なもんだと思っていなかった。やはり都やから、天皇がいたから、ものすごい技術ですやんか。「それ(京都の技術)と混血児で作るわ」言うて。ほしたら平良さんものすごい喜んで。

ほんで「混血児作ったら写真を送る」て、平さんに言うたら、「あかん。写真あかん。ほんまの実物を送ってくれ。で、実物を見てまた送り返すわ」言うんや。邪魔くさいこと言うなと(笑)。

清水__京都も昔から市中の山居とか、混ぜるのが好きじゃないですか。雅なものと鄙びたような味を。それにしても大胆な試みだなあ。

源兵衛__けれどそんなもんは誰もしてへんかったから。京都やったら茶屋辻という藍染でやる文様とかあるんです。僕もその時には茶屋辻やったらええな、とかそんなこと思うとったんやけどね。で、それを作ったら平良さんに送っとったんや。

清水__沖縄の布は色はもっとまったく素朴なものなんですか?

源兵衛__沖縄のは、茶色い、飛ぶか飛ばんかわからんようなツバメみたいなのとか、あんな柄や。

清水__それに藍染のあの味が混じると。

源兵衛__藍染で京都の、京都というか江戸の着物や。それを「混血児を作ったる」言うて。

清水__それを言えるのがすごいですよね。古いものを残さなきゃと言ってるだけじゃなくて、わざわざ京都の要素を混ぜて混血にして生まれ変わらせようというのが。

源兵衛__それを言うたら平良さんもひっくり返って喜んで、「どんな混血児になるか私は興味あるから、もう絶対写真ではあかん」て。

松井__ 20代の終わりでした旅で、それぞれの地方の古くからの生活が強烈に残っていた。

源兵衛__それがもうおそらく最後やったと思う。

それを旅できたというね。ほんで木頭村という徳島に太布というのを織っとるんですね。その時は本気でやっとった。本気で太布を作ってた。ほんでそれから何年かして行ったら今度は「もうしゃあないさかい続けてまんねん」みたいな。それぐらい変わっとる。

松井__日本人の着るものが変わった。購入できるようになって、これまで生活着を作っていた習慣もなくなっていく。その境目を見たということですよね。

源兵衛__そう。いま僕は74でしょう。27歳やから50年近い前や。50年は経たへんけど、45年は経ってるわね。

清水__70年代の半ばぐらいかな。

源兵衛__そんなもんやろうね。それが不思議なぐらい。

戦前やったらまだね、大正とかやったやまだわかるけどね。戦後でっせ。その時にやってたんや。もう本気で。

清水__やっぱり作り手だから良さがわかったということがあるだろうし。何かいろいろな思潮があって、現代文明が見直されるというときには人類学が大きく動くんですよ。21世紀になっても、文化人類学は結構面白いことをやっていて刺激を受けてきたんですが、近代社会から隔絶された異文化に接する機会はさすがに減ってきているようです。僕は文化人類学者たちのようにリーフモンキーを狩ったりするようなフィールドワークをするわけにもいかないから、非西洋で自分が知っている世界に目を向けるようになっていきました。

それでだんだん仏教に回帰してきたというのもあるんだけど、源兵衛さんがしきりに旅をされていたというのも、時代もぎりぎりよかったんですね。

源兵衛__ぎりぎりよかった。

ほんとにあれが2年3年遅かったら、もう。ほんまの最後の時期だと思う。

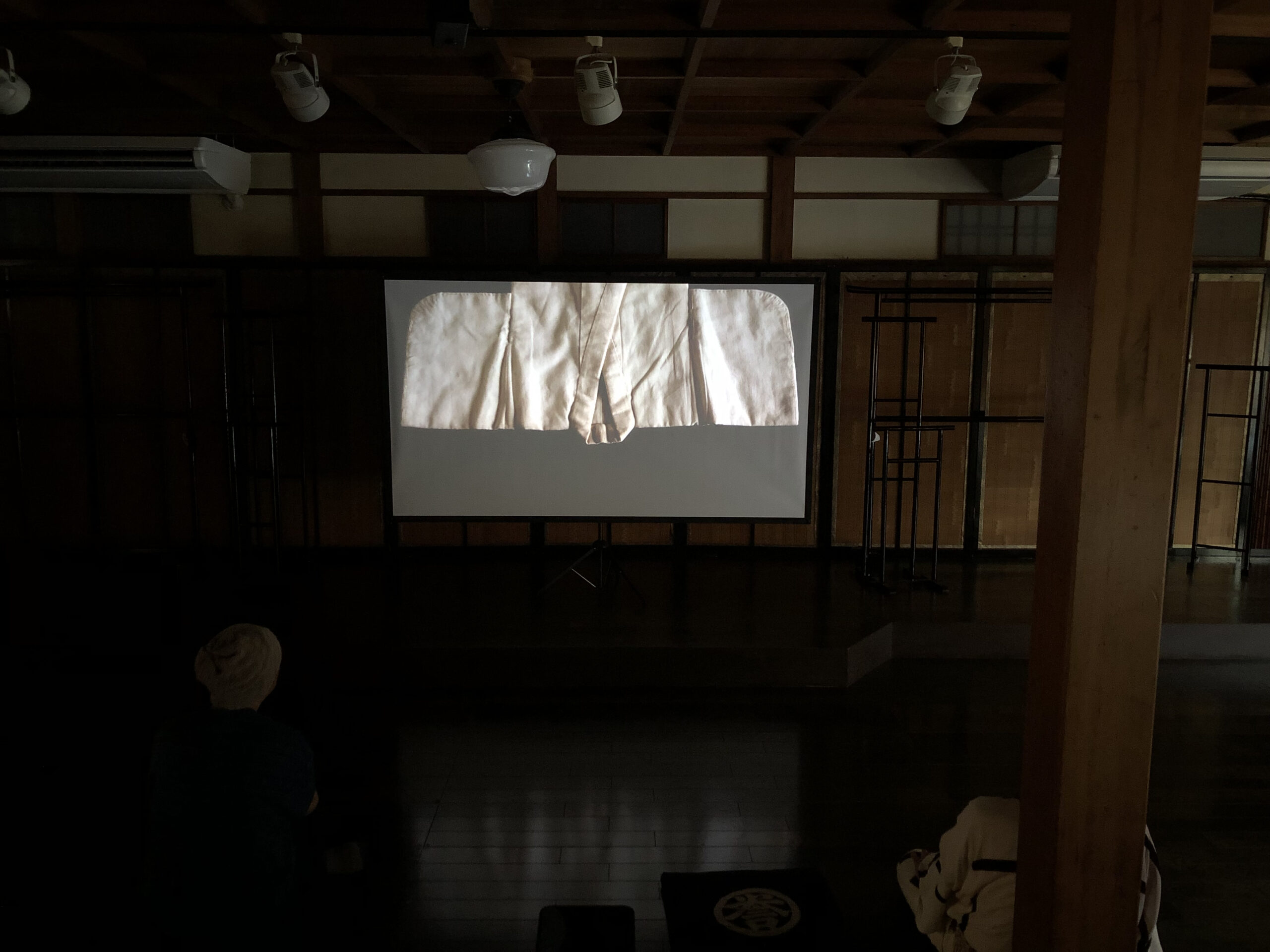

三、衣に焼き付くもの

松井__『いのちの被膜』を作るきっかけを少し振り返りたいと思います。僕が最初に源兵衛さんにお会いしたのは、東京の着物の展示会場でした。アメリカが舞台の『私だけ聴こえる』という映画を7年越しで制作して公開を終えた頃で、日本を深く知りたいと考えていました。

ドキュメンタリー業界は中心となる市場がカナダ・アメリカだったりヨーロッパにあるので、僕もそうした映画祭のサーキットを走ることや、どこへ出しても通用する映画を作るための技術を磨いた時期があり、編集のためにカナダに3ヶ月暮らしていた経験から日本への見方が変わりました。

カナダで向こうの制作チームと映像を組み立てていく際に、いくら英語で話しても、自分で編集して見せても、なにか重要な質感が伝わらない。なぜだろう?と、ずっと考えていました。ひとつわかったのは英語というローコンテクストな言語はIがあってYOUがあってHEがあってSHEがあってという、その都度、主語をはっきりさせてしゃべる。それが映像の構成の中でもあるわけです。日本語だとあまり主語を使わずに互いにすっと場を認識している。それが主語をはっきりさせていくと映像の中から消えていくのを感じました。人と人の間に通う気配とか、人を含む場の空気が伝わらない。それをチームに説明しようがないことにジレンマがありました。

すれ違いを続けた結果思い至ったのは、日本語で生まれ育っている自分は日本のことをやらないとだめだな、ということでした。世界の映像の潮流から離れてもいいから日本語の思考から映像の文体を作り直すことをしたくて、あれこれ本を読んでたどり着いたのが岩田慶治さんの著書でした。今日的なアニミズムの在り方を書き残した文化人類学者ですけれども、フィールドワークをしながら感じたことを言語の時空に置き換える限界を見極めている。言語の分別以前に自然と人間との出会いの場があり、その不思議な場の中に自他が包まれる、自分を超えた魂のひろがりのなかに立ち入る、ということが書かれており、悩んでいた「気配の映像化」の糸口が掴めるのではないかと希望を抱きました。

岩田さんの本を携えて日本各地の職人を訪ねてドキュメンタリーを作りました。漆掻きだったり、和紙作りだったり、藍の蒅作りだったり、能の面打ちだったり、職人たちが自然の中に行って還ってくる。みな寡黙だけれども、何百何千年も続いてきただろう身体の動かし方やモノへの洞察、その身体を変形させながら蓄積した知恵のようなものがあり、惹かれました。こんなふうに世界を捉えることができるのかと驚くことが何度もあって。次第に地方にロケに行くことで生きる力をもらっていると感じるようになり、岩田さんのアニミズム論を制作に落とし込みながら、物作りの現場に潜るように過ごしていました。これまでに身につけた映像制作を一度解体して、画や音や声を向こう側からやってくるものとして出会い直すことで、映像を自然との間の通路のようなものにしたかったのだと思います。

その頃に知り合いが「源兵衛さんという方がいる」とつないでくれて。はじめてお会いした時、源兵衛さんが自作の帯を見ながら「現代の人は物(帯)を一方的に見ていると思い込んどるけど、以前は物から見られてたんや。物と目が合う。そういう感性が主流やった」とおっしゃったんですよね。

岩田さんが書いていたことと同じだと思いました。

「窓から自然が見えるというのじゃなくて、自然が窓から首を突っ込んできて顔を出す」とか、人が見る時に実は同時に自然の側からも見られているという。ああ、これは自然と地続きのものとしての衣を、源兵衛さんは直観的につかんでおられるなと思って。そこから制作がはじまりました。

清水__先程の映像でもやっぱりこの着物は母親が嫁入り道具で持ってきて、それを孫娘が、という話をされてましたよね。そういうのが全部感じられることがあるんでしょうか。

源兵衛__僕はあれけったいなこと言うてんけど、お母さんが死んで、おばあちゃんが孫のために娘の着物を子ども用にしたんや。

清水__ああそういうことなんですね。

源兵衛__あれは何でわかるかといったら、大人の着物なんです。

清水__なのに子どもサイズになっているわけですね。

源兵衛__子どもサイズに仕立て直しているんですよ。お母ちゃんはもはや死んでいるわけなんや。で、孫のおばあちゃんからしたら自分の娘死んだから、孫のために「あんたのお母さんの着物を着なさい」ということなんや。

清水__それはもう本当に克明にわかるんでしょうね。僕らでも長年研究していると、到底読めないようなレトリックもわかるようになったりするんですよ。専門的にやってると感触のようなものが掴めてくる。だから端布を見てもそういう風に分かるんでしょうね。

源兵衛__感じるね。

松井__旅をしていた時の芭蕉布の話もそうでしたけど、その日食べる分の貝を拾って頭に乗せて夕日の下を歩いて来る……そういう情景がまずあるっていうことですよね。その情景の中に衣がある。

源兵衛__僕にはそれが芭蕉布なんや。

松井__源兵衛さんにとって衣は、常に情景とともにあると感じます。

撮影時、子ども服を大広間に並べましたが、それぞれひとつひとつ、衣の向こう側にその時代のそこに生きた子どもたちの情景がセットで沸き上がってきているんですよね、きっと。

源兵衛__子どもにはそれぞれに物語があるわけです。それぞれに見たら何か浮かんでくる。何て言うかね、今の百貨店で既製品買うて、それには何もないよね。

清水__全部頭に焼き付いている光景なんでしょうね。親からすると。昔の人は今のようにやたらと写真で姿を映したりしないから、記憶を誘発する何かというのがすごく大事だった。先ほどアニミズムの話が出ましたが、この言葉を作ったタイラーによると古代人でも自分に魂があるということはリアルに感じているというんです。しかし自分がどのような姿で世に現れているのかは案外ぼんやりしている。そして夢などに人が姿を現すということが不思議でしょうがないらしい。

そういう感覚なので、動物にも魂があるということはリアルなんだけど、それほど動物が自分を動物と自覚しているのかというと怪しい、そのくらいに感じているみたいです。昔の人は、光のことも「影」といった。「現れ」としての外貌、面影ですよね。衣もまたそういうものなんでしょう。ギリシャ人も美しい姿を持っているかということに関心が高いけれど、「節制とはなにか?」というような議論をしても大概うまく決着がつかないのに、「節制したからこういう肉体なのだ」というのは一目で分かる。

松井__「一人一着」「衣は精神そのもの」と源兵衛さんはおっしゃったんですけど、先程話に出た絽の着物を撮影していて、その分身のようなものとしての衣を感じました。あの着物を源兵衛さん越しに撮った時に、「あ、死体が横たわっている」と感じました。あのカットは一番手応えがあって。源兵衛さんの後頭部の向こうに、あれは何ですかね、魂が他界から来てこの世である一時を過ごして去っていった抜け殻のようなものがある。死と生が何か入り乱れた感じがまだそこに仄かに残っているんですよね。ものすごい鮮やかじゃないですか。たぶんもう100年くらい経っているものなのに、何でこんなに綺麗なんだろう。聖性を帯びているというか。

清水__体温みたいなものが残っている。

松井__そうなんです。こんなに綺麗なのはおかしくないか、と思いながら、光に透かして見ると、ああ、これは何らかの未練があってこの世にまだこの形であるんだというふうに見えてくる。納得させられたというか、目で見て納得したところでした。

清水__自分の姿がよくわからないという話をしたけれど、自分に似たものが現れるとか、鏡に映った自分を見ることで、例えば赤ん坊でも「自分はこういう姿なんだ」と、はじめて統一的なイメージを自覚するとか、動物なんかも例えばその動物に似た格好をして狩人が現れると、それに惹かれて出てきて狩られてしまうとか、そういう話はよくあるんだよね。

だから能の『井筒』でも、井筒の女の霊が業平の冠や直衣を着て舞い、井戸に自分の姿を映してそこに業平の面影を見るとか、一貫してそういう趣向だよね。そういうのって深いなと思う。ギリシャでもどこでも、被膜や形として現われたものの方が説得力がある、そして魂はその被膜のうちにあって、それ自体は普遍的である、という考え方があるんじゃないかな。

源兵衛__せやから室町時代に、あれ『雨月物語』(監督:溝口健二)かな。あの映画でも古着屋がいっぱいあるでしょう。結局、位の上の人しか衣を作れへんわけです。

清水__新しいものを。

源兵衛__うん。それが全部下に降りてくるわけで。下ろす時に縁切りの行事をせんならん。古着屋が集めてきたもんを神社で縁切りして、それから市場に出すんです。

ということはもう、その人そのものなんですよ。

せやから、帯は娘やら孫に形見分けするけど着物はしないですよね。

法事の時に着物は打敷にして、その人がいつも着てた、その人そのものみたいな着物をこう打敷にして、敷いたり飾ったりしてその人を偲びませんか。その人を偲ぶ。着てるもんで偲ぶわけです。ほやからやっぱりもう、ものすごいその人が現れる。

言うたら綿ができて、柳田國男じゃないけど。一人につき二枚三枚は持てるようになったと。江戸初期もそうなんや。それはその人らにとってはありがたいか知らんけど。

一枚をね、それこそ年中一枚やからね、これはもうすごいことやんか。

松井__着物一枚あれば、みんながその人の佇まいとか動きとか歩き方を思い出せるくらい脳裏に焼きついているわけですね。

源兵衛__焼きついているわけや。

ほんでもう男女が情交わしたら交換するわけや。いつも私を着てくださいと。あなたもこうね、お互いに。それぐらい衣と人というのは一体やんか。

大正か昭和初期かわからんけど、まあ大正明治、それが僕は子ども服の最後やなあと思う。そういうことを感じさせてくれる名残があるわね、まだ。

清水__ちょっと古いものからわりと昭和のものまである。

源兵衛__あります。

四、先祖を着る

清水__ずっとこの形のまま表に出なかったものを集めてきたんですか。

源兵衛__まあやっぱりどこかにしまい込まれてて。昔の人って物捨てへんから。

せやから蔵の中にしまい込んでたとか、そういうものが出るんです。

松井__それはやっぱり全国各地から?

源兵衛__意外と北陸から出る。北前船や。

清水__ああ、そういうことですね。

源兵衛__潤ってた時や。ぼろはね、東北のぼろもええけど、滋賀県のぼろがレベル高い。

僕が京都で行っている市は結構レベル高いですよ。それはもうびっくりしますよ。もう一千万とか出ますしね。百万とかはしょっちゅう出る。

松井__子ども服と聞いた時に思い出したことがあって。

ネットでオークションを見ていると古い写真が売りに出されてたりするんです。それがまさに今回の子ども服と同じ年代の明治・大正だったり、昭和初期だったりして、映っているのは家族の中だけで在った家族の顔じゃないですか。SNSもないから人に晒したりとか、そういうんではなくて家族同士がそのつながりにこめた本当にいい表情をしてるわけなんですよね。それが見ず知らずの誰かに売りに出されていることがすごく不思議だったんですよ。売っちゃいけないものが売られてるという感じがして。

清水__受け継いでいく人はいないんでしょうね。

松井__そうなんです。限界集落の取材をしていると「あっちに集落があったんだけど、もうなくなった」とか。やっぱり人知れず無くなっていっている。以前は立派だったであろう茅葺きの屋根が崩れているのも頻繁に見かけます。ああいう家の中にあった写真や着物が、人前に出てきているのかなと。

この『いのちの被膜』を先日、山形の酒田で上映したんです。そうしたら一番前の席に仏壇屋のご夫婦が座っておられて、しきりに頷いているわけです。終わったら声を掛けてくれて。「いや、よくわかる。源兵衛さんがおっしゃることもわかる」と。というのはその仏壇屋に最近問い合わせがたくさんきていて、仏壇や先祖の着物や写真とか大切な物があるわけなんだけども、もう誰のだかわからないと。先祖を辿れない、そういう物を一体どう扱えばいいのかと相談にくる。結局は「捨てていいですよ」と仏壇屋さんに言ってほしいらしいんですよ。それでそのご夫婦はこのドキュメンタリーを見て、「お客さんからの相談の返事に困っていたけど、『やっぱりとっておいた方いいんじゃない』と今度から言うようにします」とおっしゃっていました。

ああ、なるほどと思った。これまで家系というものが大切にされてきて、それをどう存続させるかが非常に重要な人生の目的だったと思うんですけども。この時代にあって、家という括りが強くはなくなって、〈先祖〉というのは自分の先祖のことだけを指すんじゃなくなったのかなという気がします。もっと広く、日本中にいた人々の姿に、非血縁者なんだけどもそこに何か縁があって先祖を感じる、子ども服を源兵衛さんが集めているように死者の居た情景を共に見るというか。

今そういう時代なのかなという気が僕にはするんですよね。

清水__先祖がわからない人が多いんですよね。暴力論や神話論で有名なルネ・ジラールを読む、民俗学的な研究会を以前やっていたんだけど、先祖のイメージを求めると漠然とした一般像になる人が多いんですよ。

自分はかなり克明に文書の記録で先祖のことが分かって、こんな事件で没落したとか成功したとかそういう経緯がはっきり分かる。ただ普通は文字以外のもの、暮らしの中のもののうちに記憶が残されているものなんだよな。

松井__やっぱり子ども服をああやって並べた時に、そのひとつひとつに物語があり、情景がある。死の気配がする。そういうものを家に置いておいていいのかと迷うからか、今の人は自分の生活の中で物を通して死者とつながることはあまりないのかなと。それを僕は今回まざまざと見せてもらった感じがしています。

源兵衛__僕はもう本当に昔から、まあ50年ぐらいの間の話やけど、職人さんとずっと付き合うてきてね。

いまおそらくもう亡くなった職人さんらが行く場所がないと思う。

ここ(誉田屋)へみんな集まってきてはると思ってる。

「おいでおいで」と思っているんですね。

ほしたらもう嫁やら子どもやら気持ち悪がるわけや。僕はもうここを心安い、織物やらなんかいろいろやった職人さんの魂が集まってきてほしいと思ってるからね。そういう館やと。そうなってほしいなと思ってる。

松井__だから源兵衛さんのおばあさんが、いまも一緒にいるという話を映像にも入れました。源兵衛さんは自分の味方になる霊だったら一緒にいてほしいという考えを持っていて。

源兵衛__みんな味方やで。敵おらへん。

松井__そういう死者との付き合い方はいいなあというか。いまを生きている自分を支えてくれるな、というふうに思って。

源兵衛__いや、俺大きいと思う。

清水__僕は血というものは不思議だとつくづく思う。家とか血というのは個人を超えてつながっているし、個人が生きている中でもどんどん入れ替わっているじゃないですか。何かそういう単位でのいのちというものがある気がする。

あるとき生まれ、あるとき死んで終わりじゃなく、死はもっと手前にあるかも知れないし、生も世代を超えて残り続けているかも知れない……。

源兵衛__僕はせやから自分でわかってるんやけど、言うてみたらもう27歳からこういう仕事したけど。なにもないのに、いろんな職人さんの分業のおかげでなにかいままでなかったような織物を織れたりしてるわけや。

こんなもん俺、何にもしてへん。これはやっぱりね……

清水__個人を超えたシステムがやっぱりあるわけですね。

源兵衛__俺は何もしてへん。でけへんしね。

で、職人さんにわあっと偉そうに言うと、「源兵衛さん勝手にわしの代わりやってな」と言われたら、もう俺どないにもならへんわ。もうそのぎりぎりのところで止める(笑)。もうそこまでや。

若い時に言われたんや。「お前、そこまで言うならもう代わりにここ座って織れ」って言われたんや。これはえらいこと(笑)。ここまで言ったらあかんと思って。

清水__だって名前からしても何代も同じなんですよね。それすごいなあ。

源兵衛__そやからもう本当に何と言うかね、僕の能力を超えたとこで物が出来たりするやん。不思議なんや。それをみな褒めてくれはるけど、俺はなんにもしてへんみたいな感じなんや。んで、そういうことを思うとおばあちゃんやないけど、血の記憶いうかね。もうそこが勝手になにかやらせてくれているという感じ。

せやからもう俺正直言うて、源兵衛のホンマの姿をリングの上で見せたらみすぼらしい(笑)。もう脱げへんやん(笑)。

清水__衣を着てるから成り立っている……。

松井__映画の中で子ども服を見ながら「たまのような子どもというのを感じる」とおっしゃったじゃないですか。字にすると「玉」だと思うんですけど、源兵衛さんから連絡が来て、「霊魂」と書いて「たま」と読ませてくれと。確かにそういう読み方もあるけど常用だとああいう使い方はしない。「物語も霊の語りなんだ」とおっしゃっていた。

あそこにはどんなふうな考えがあったんですか。

源兵衛__結局、物づくり物づくりって言うけれど、僕が目指しているのは、まだまだできていないけれど「霊づくり」なんですよ。物=霊なんや。それを作りたいと思ってこう必死になって。ほやからもう物質的な経糸が何本で、緯糸が何本でという話じゃないですよね。

御神体を作りたいんや。

ほやから「私は源兵衛さん、この帯締めるわ」言うても、「お前が締める帯やない」と。お前ごときが締めても(笑)そういう感じ。それができたらなという。

清水__天皇家の代替わりに大嘗祭があるのも、全部そういう感覚ですよね。敷裳といって着物のかたちに作ったものが敷かれたところに引きこもり、天皇霊が宿るのを待つ。天皇には代々同じ霊が宿っているという考え方。

源兵衛__それはもう、おこがましい話やで。おこがましい話やけど、気配。簡単に言えば気配や。でもそれは気配で片付けてほしないねん。

それができたら、それに俺の体をぐるぐる巻きにして焼いてほしい。

皆__笑

松井__それで完成ですね。成仏ですね(笑)。

源兵衛__あとはもう閻魔大王の前に行こうがかまへん。怖いことあらへん。何を言うとんのや。

五、どこにでもあるような裂に宿る魂

松井__僕が単純に驚いたのは、アニミズムを語る際に「今食べているのもほかの生き物の命だ」とかはよく言われるじゃないですか。誰も衣の話はしないけれども、そこには植物が必ず在って、動物の毛皮や血染めの話があり、ほかの生き物を着ているんですよね。そのことに改めて気づかされたというか、着るという行為の中に霊性はあるんだなとはじめて思いました。

源兵衛__だからアニミズムというか、マナイズムなんやね。

物に霊性があるというのを作りたいわけ。遠い話やで。遠い話やけど、何かそれをものすごい思うてきたね。

松井__子ども服に関して言うと、それは女の人が一針一針繕ったものであるわけです。映画でも語っておられましたが、仕事が終わって夜なべして一個一個丁寧に作っていったという。そのある種の念みたいなものが見えるわけですか。

源兵衛__もう愛おしいんや。

なんともそういうのはあるわね。せやけど、それあんたミキハウスで感じるか?

松井__いや、無理ですね。

源兵衛__ミキハウスはあるで、京都に(笑)。

清水__一回象って外在化させないと自分の魂の姿が見えないという価値観がある。魂の話は人類は大昔からずっとしていますよ。ギリシャ人にとっては、何よりも死とは肉体が腐敗して分解すること。分解したり腐敗したりすることが死なので、じゃあ物理的なものがうまく構成されると、楽器がうまく調律されていると音楽が鳴るように、その効果として魂も現れてくるのかというと、『パイドン』ではソクラテスが処刑される前にそういう議論をしているんだけど、即座に否定されている。物質的な緯糸が何本で経糸が何本でという前の霊(もの)を作る、と今源兵衛さんがおっしゃっていたように、魂はそれに先だっていると言うんです。

それで、物質的な構成に先立って、「一なるもの」としての魂があると考えないと矛盾に至る、という「魂の存在証明」は案外哲学的にはやりやすい。また物理的に生命がどう成りたっているかの説明よりも、生命そのものの方が可視化しやすいし直観しやすい。ギリシャ人も「ここをちょっと歩いた向こうの湖にはこんな女神が祀られていて」というような話を普通にしていて、そういう感覚は世界的に驚くほど同じなんです。世界そのものが多様な生命の象りであるという感覚は。

僕は最近一神教というのは、実はもうほとんど無神論なのではないかと思っているんですよね。何か信仰を持っていたからと言って、あそこの山にはこういう神様が祀られているね、というようなことをむきになってわざわざ否定する必要がないじゃないですか。

源兵衛__うん、そうやね。

清水__ちょっとおかしいと思う。自分たちの神だけが真実だとか、そもそもその感覚がおかしくて、だから歴史でも政治が中央集権の絶対王政になって、封建領主を弱体化させて官僚と国王だけに権力を集中させると、最後には王様の首が飛んでしまうことになる。それに近いものがあると思うんですよ。

普通の人類はもう南も北も西もみんなペイガニズム、異教主義、アニミズムみたいな考え方を持っている。たとえば、天の羽衣の伝説というのがありますよね。天女が天を飛べる羽衣を持っていて、それを隠してしまうと帰れなくなるというやつ……。あれはロシアにもそんな話があるし、ハイネが書いていますが、デンマークとかにもあるらしい。貴婦人は羽根というものを隠し持っていて夜になると飛ぶ、鳥になって飛ぶとか言ってるわけです。衣や皮一枚の違いで動物も人も同じだという素朴な感覚。

源兵衛__何かフワッと浮遊していたいみたいな感じがある。

せやないと何か作れへんやろうと。もう自分やなしにね。

それともう最近、やっぱり京都ちゅうのは、技術偏重の塊やなと思う。この技術偏重で僕も作ってきたんやなと。せやけど、そうではないと。

清水__一見つたなそうに見えても、そこにこそ魂があるという……。糞掃衣に目をつけた頃からそれを感じられていたんですね。

源兵衛__そうそうそう。ほんで結局、この間も染めの職人さんがバッとものを見せたから「こんなもん、幽霊がおらへんやないか」と言った。

清水__幽霊がおる、ぐらいじゃないとだめだと。

源兵衛__あかん。幽霊がおる着物作りたい。

それが幽霊を感じひんような着物はもうどうでもええやんか。そんなもんしょうもない。技術偏重もつまらんやん。それではぜったい表現できへんと思う。それを排除せんとね。技術はある程度駆使するかもしれんけど、技術偏重かどうかというね。それはややこしいとこやけど。

松井__この子どもの足袋なんか見てると一対一になったら怖くなってしまうような。「確かにこれを履いて生きた人がいるんだ」と。魂がそこにあった感じがしますね。

源兵衛__するでしょ。

せやから僕はいくらこう世間が評価する帯作ったって「なんか違うな」と思ってるわけ。その今までの方向性が、もうちょっと違うんや。

なにかそういうもんやないところで、ものすごいさりげないところで初めて生まれるの違うかなと思う。

初めて宝の織物ができるんとちがうかな。

表現のあらゆる方法を駆使して京都で作るわけや。確かにそういう意味では一般的にはレベル高いかは知らんけど、そうやないなというね。本当の織物の宝ってどういうものやろというのを考える。

それが子ども服のあのさりげないどこでもあるような裂の中に宿ってたりするわけやろ。

清水__ジャン・コクトーという詩人が、レイモン・ラディゲという少年作家と恋人関係にあったんですが、二十歳で夭逝するんですね。三島由紀夫が若い頃憧れた作家です。コクトーに言わせるとラディゲは「天の手袋」だったと。天が人間に触れるとき、天の手袋というものをはめて触れる。天の手が抜けると、それは裏返された手袋になり、それが死なんだと。衣や足袋の話を今聞いていてそんなことを無性に思い出しましたね。

自分の姿と心の問題を、現代人はとても単純に考えていると思う。トランスジェンダーの話でも、男の身体に女の心が宿って生まれてきてしまった、というようなことを言うけれども、これは生まれた瞬間に戸籍上の性とミスフィットで、死ぬまでそうだという話でしかない。

実際には、身の現われは変わらないのに心は千々に乱れて移ろうとか、心は同じままで一つなのに現われはこんなに変わってしまったとか、そんな風に複雑な交錯が和歌でも詠われていますよね。道元を読んだり仏教に親しんでから西行の歌を読むと、ああこれはつながっているし深化しているなと思う。魂が抜けたようになったので足許の石を拾い上げてそれを封じ込めようとマブイゴメをする、という沖縄の昔の風習とか、そういう感覚が僕は好きですね。

大体18世紀ぐらいにヨーロッパで出てきた、グローバルな価値観と呼ばれていたものが近年、急速に失効して色褪せてきているのを感じる。イギリスで生まれた男の子の名前で一番多いのがムハンマドとか、もう十年も前からそんな風になってきている。これから世界はどうなるんだろうかと思うね。インドが勃興してきて、アメリカもまだ頑張るかもしれないけど、日本より豊かな国であっても内部でものすごい貧富の格差があったり、あまり手本にしたいような国家がない。先ほど一神教はほとんど無神論ではないのかと言ったけれど、もはやキリスト教が一般的にも信じられなくなってきたので、啓蒙主義の時代に人工的なイデオロギーを一通り作ったものの、そうした普遍主義の担い手たらんとするには西欧人自体がマイノリティになってしまった。

ヨーロッパも啓蒙主義の時代以前は文化的な憧れはギリシャ、ローマで、ようするにハイカルチャーはつねにペイガニズム、異教主義だった。そこまで掘り下げたところで出てくる普遍性にシフトしないと、全然駄目だと思う。近代的価値観以外に倫理はないのかと言うと、まったくそんなことはない。日本でもアニミズムと仏教が思想として古くから融和してあったけれど、倫理としても美意識としても日常の生活のなかにすっかり馴染んであった。それがもっと分かるようにならないとだめだと思う。

松井__この子ども服もそうですが、物を見ることによって古くからの時代の価値観や倫理や生と死がこんなにもまざまざと現れてくるものなんだという。生活に密着しているじゃないですか。誰もが衣を着てるわけだし、こうやって生きてきたという膨大な時間を遡る機会がまだここにはあると思えます。

清水__数寄者とか、風狂というものがありますよね。ああいうものも、たとえば西行の歌で「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけり小夜の中山」というのがありますが、あれは生命が一つで、若い頃と年老いてからで身体的な現われが違っている。そこに感慨があるわけです。

後鳥羽上皇には隠岐に流される前の栄華と、流されて後の姿があるんだけれど、やはり「我こそは新島守よ」などという絶唱を残す後鳥羽帝は落魄してもやはり後鳥羽帝だとか、さらにまた芭蕉が『奥の細道』でそれを、旅姿に身をやつして辿るとか、ああいうのが日本の文化だと思うんですよね。姿や現われ、また面影を残すものや風景と、魂が交錯する。流された貴人に簡単にみずからをなぞらえたりできる。そういう自在さ。映画を観ていて衣服にもそういうものがあるんだなぁと思いました。

六、凧の裏の世界

松井__せっかくなので子ども服を見せていただきますか。用意してもらっています。

源兵衛__これが背守り。

清水__あっこれがそうなんですか。これですか?

源兵衛__背守りいうのは「こういうものや」というのは無いんです。ただ、一説には子どもの身幅やから背中を縫うてないんですね。大人の着物は全部背中に縫い目が入ります。子どものは無いでしょう。せやから余計に悪魔が、悪鬼悪霊が入りやすいと。なんかけったいな話やなと思ったんやけれど、この「縫う」という行為の中にそういう封じ込める力があるっていうね。せやからそれが無いから、子ども服に背守りをつけたという説もあるんや。それは一概に否定はできないんですけど。

清水__やっぱり糸が裏と表を行き来するという行為だから……。

源兵衛__せやからもう糸があるということも縫うことも贅沢な話やから。何にもない人は松葉を刺したんです。絶対に背守りはなかったら子どもは悪鬼悪霊に襲われる。背中から忍び寄ってくるというのを、みんな信じてた。

清水__魔よけなどで目の模様をつけるとかいうのは東南アジアでもありますね。

源兵衛__背守りいうのは決まりはないから、もうそれぞれ自由につけている。

清水__こんなものを作ってもらったりするのも結構恵まれたおぼっちゃんなのに、儚くすぐ死んでしまったりするんですね。

松井__これは足袋ですね。

清水__わぁ、小さいですね。

何かこういうのを見て、だんだんしばらく経ってくると何か自分がこれ(足袋)を履いていたような気持ちになってくる。幼年時代、自分もこんなものを履いていたという錯覚すら生まれてきますね。

源兵衛__まあ裸足で走り回ってたやろうな。普通、大人も。

清水__怪我したりしないのかな。

源兵衛__せえへんし。痛いとも言わへんし。

松井__むしろ衣服があまり無かったころのほうが体は強かったのかもしれないですね。

源兵衛__それはそうやろね。もう江戸でも真冬で裸のやつがいっぱいおったんやから。

清水__うちもね、弟が小さいうちに母が編んだセーターとか、ずっと残っていますね。

何か青いセーターにこういう絵を描いてくれとか言って、その当時おふくろは下絵のまま作って、タイガーマスクの顔なんか作って、ほんとうにタイガーマスクになっているんですけど。そういうのはいつまでも物置に残っているんですよね。

源兵衛__そらね、子どもはこれでうろうろしよんやから。せやけどまあ裸足でうろうろしてるやつがいっぱいおったんやからね。こんなん履かしてもらえるいうのは、ありがたいわな。

松井__それだけ薄着だったんでしょうね。

清水さんに映像をはじめて観ていただいた時、魂はどこにあるかというと人をくるむもの、被るもの、包むものの方が生命なんだ、ということをおっしゃっていたと思うんですけど、そうした考えはどこからきたのでしょうか。

清水__『ソウル・ハンターズ』という面白い本があって。さきほど狩猟の話をちょっとしたけれど、ロシアのシベリアの北の方にユカギール人というモンゴル系の少数民族がいて、その猟について書かれているんだよね。

シベリアの森には巨大なエルクっていう鹿がいるんだけど、それを狩るのにサウナで自分たちの体臭を消して、鹿の皮のついたスキーを履いて、角までつけて待ち伏せるというんだよ。するとエルクが、まるで自分の理想像が現れたかのように喜んで出てくる。エルクにしても、自分がどういう姿なのかよく分かっていないので、惹かれるらしいんです。狩人も一対一になったらエルクに魅入られてしまう危険がある。自分たちにはたくさんの魂があって、そういう逃げ場があるからなんとか狩ることができるんだというのが、彼らの主張らしいんです。着脱自在みたいな感じで、外側に現れているガワがその人の真実である、というきわどい局面をこの狩猟の話は逆に物語っていると思う。

世界がいろんな風に見えていて、みんなが同じ世界を見ているわけではないというのは、狩猟民にとっては当たり前の感覚のようだね。

松井__それはエルクの側から見た世界は、人とはまた別という。

清水__それぞれのパースペクティブは別で、魅入られるというのは、エルクの世界に引き込まれてしまうというわけ。

松井__人の側もふと獣の世界に引っ張り込まれちゃうんですね。

清水__狩猟のときに弾を外すと、シカが馬鹿にした顔でこっちを見てくるとか、そういう奇妙な感覚はアニミズム的な狩人には親しいものらしい。シカの娘たちの世界に狩人が導かれて、雌と子供は撃たないでくれと言い含められて帰ってくるとか、そういう物語があるけど、それは違うパースペクティブのなかに引き込まれるという話なんだろうね。

洞窟のなかに戻るとクマもズボッと毛皮を脱いで人間になっているとか、わけが分からない(笑)。そういえばOSO18と名付けられた熊がいて、六十頭あまりも牛を襲ったのが、毛が擦り切れるくらい隠れて隠れて隠れまくっていたんだけど、この前あんまり暑いから麓に降りてきて撃たれちゃったらしい。なにかその話を聞いて横井正一さんみたいな生活をしてたんじゃないかと思った。(笑)

松井__森の中で潜伏を続けていた熊。

清水__暑すぎて恥ずかしながら降りてきて撃たれてしまって。でも、実際すごく人間ぽいみたいですね。熊も。毛皮を剥ぐと、本当に人間みたいな形になるらしいです。

松井__ああ、なりますね。皮をとると人型にかなり近い。羅臼で熊を撮影したことがあるんですが、遠くで這っている姿は人型に見えましたね。

清水__動物は相当人間くさいですもん。猫も目が合ったりすると相当意思が通じますよね。

源兵衛__通じる。犬でも通じる。

清水__通じますよね。あれ不思議だな。このあいだ麻薬捜査犬がテレビに出てきたんですけど、麻薬捜査犬って匂いでわかるらしいんですね。麻薬を見つけると尻尾を振るんですよ。褒めてもらえると思って。うれしそうな顔をして麻薬を見つけていて。なかなかいいもんだなと思いました。世界中のあらゆる地域で、さまざまな動物を使ったりしているんですよね、人類は。それが種としての人類の定義にすらなっている。

最近ミシェル・セールが書いていることで面白かったのが、道具というのは、人間の手一本の延長とかそういうものではなくて、一番基本的な道具というのは人間が人間を使うことだって言うんだよ。人間の集団がやることを機械に置き換えたのが道具だと語っていて、これはなるほどなと思った。何かと何かが結びつくということだって、人間と人間が肩を組んだりくっついたり離れたりすることを、紐というものでやってみようとか、それで石と棒をくっつけてみようとかいう風に工夫するわけじゃないですか。やっぱり集合的なんだよ。道具って。継ぎ足して延長していくことじゃなくて、人間と人間、人間と動物のうごめく相互関係が道具性のもとになっている。

松井__ミシェル・セールは、最初の道具は紐であるという話が印象的でした。

清水__紐だと言ってるし、そのさらにもとは集団の相互関係だと言うんだよ。よく主客二元論的に、メディア論でも道具というのは、たとえばバナナを取るのに手が届かないから棒を使うといった、延長だという風に説明するけれども、実はそんな意図を超えたものとして道具というものはある。

インターネットを通じて受け取られるものも、もはや誰の意図をも超えているし、何かの延長などというものじゃない。そう考えると最初から社会的なものとして道具があったというのはすごく鋭い指摘だなと思う。

松井__なにか人間の関係自体が見えない紐のようなもので。結びつけられたり、解かれたりする。そういうイメージですよね。

清水__がっちり腕を組むとか、くっついて何かするとか、網をみんなであげるとかいうのもそうだし、道具はその媒介としてあるということを考えてるんだろうね。道具というものの、用途も不確定なポテンシャルは、もともと集団性に根ざしていたし今後ますますそうなっていくと。

昔は主客二元論で、世界には多様な要素、データがあって、それを整理・統合してコントロールするのが人間であると考えられていた。こういう図式は21世紀になって幾分変わってきていて、さまざまなコンテンツや情報も今はネット配信されるけど、それらは結節点的な対象で、無数の人たちがいろいろアプローチをして、予期不能な集団球技のような状況があちこちで発生している。道具やものはそれを可視化する媒体になっているよね。

松井__僕はドキュメンタリーを作る時に主客二元論の限界を感じていて、カメラを持っている人が一方的に相手を撮る、被写体が撮られるという構図だと思われがちなのですが、それは実際に現場で起きていることではないと考えています。それだとshooting(銃を撃つ)になってしまったり、take(盗むの意味で使われる場合)のイメージがある。昔から「写真に撮られると魂を盗まれる」みたいな怖いイメージがあったし、いまだに撮影者が暴力的にふるまう構図が通念として自分の中にもあると思っていて。

「そうじゃないんだ」と気付かされたのが今回の子ども服の話でした。

というのは「見る」ことが人を育ててきた光のように思えたんですよね。母親が子どもを見る。よくよく観察して、この布でこの大きさにしようとか、足が痛むから足袋はこういうふうにしようとか。目に入れても痛くないという言葉があるけど、包み込むような「見る」がそこにはある。衣が出来上がる以前に、つぶさに見ている目がある。

まなざしというものが相手と対立するものでなく、あなたとわたしを分けるものでもなくて、相互に浸透する。同化のためのまなざしだったり、そこで自他が育つためのまなざしというものがあるんだということを衣から教わる感じがするんです。親が「見る」ことの中で子どもは育つじゃないですか。

清水__フランス語でComprendreという言葉があるんだけど、これは「分かる、理解する」という意味であるとともに「包む」ことをも表わすんです。そういうふうに分かるということが、やっぱりあると思う。こういう衣が包み込むような感じで分かるということが。そういう触感のような分かり方が大事だし、かつての民藝運動のようなものが、理論としてもアップデートされてゆく必要がある。

柳宗悦を今読むと、案外仏教の理解に時代的な制約があるなとも思う。トルストイ的な民衆礼賛で、易行道の仏教の要素しか汲めていない。明治以降の知識人は空海や密教にほとんど手を付けられていない。その辺もちゃんと筋を通して日本文化を全部、触感でわかるようにしないといけないと思う。

松井__感覚を自由にする、皮膚を自由にするということが普段案外できてないのかなと感じていて、物を見ることから撮影を通して模索していくと、見ることの内に触れることも含まれてくるし、その領域には死者も存在する。映像は見えない紐になって、死者を感じさせることができると思います。源兵衛さんの後ろでカメラを持っていると、実にさまざまな風景がフィードバックされてくる。衣から来るわけです。皮膚が、五感が開かれていく。

清水さんが先ほどおっしゃってたみたいにプラトンを読み込むと時空を超えてプラトンと話してる感じになったりするんじゃないですか。

清水__それがね、するんですよ。プラトンの時代の人は文字に依存する後の時代と比べて記憶力がものすごく良くて、聴いたままを後でかなり再現できるし、どこかで見てきた情景を語ったりしても非常に生き生きしているんだよね。おそらく録音したようにそのまま覚えているんです。対話そのもののうちにも応答やリアクションがあるし、入り込んでいくとただ受け身で読んでいるだけじゃない、臨場感があるんだよ。

実験で聴覚や視覚、体勢感覚など複数の情報を使って外的世界とのインタラクションを作ると、例えば視覚はカメラに映った画像を電気信号にして刺激として送ったとしても、盲目の人でも見えるような感じを持つという、それに似たものがありますね。ソクラテスはこの角度から見るとこんな風に喋っているはずだとか、そんな風にリアルに感じられてくる。

もともと複雑に言語を発達させてきた人類は、何より聴覚優位だったはずだし、それによって情報や経験を共有してきた。人間の脳で視覚を司っているのは後頭葉なんだけど、これも一時間くらい目隠しをしているだけで、徐々に他の感覚に対応するように置き換わってくるらしいね。だから眠っているときに夢を見るのは、後頭葉を視覚的に興奮させ続けないといけないからだという説がある。

実際、空海が若いころ洞窟で虚空蔵求聞持法の修行をして、ひたすら真言を唱え続けたというのも、そういうことをやったらあっという間に後頭葉は視覚ベースじゃなくなってくると思うんだよね……。この修行をすると記憶力が非常によくなると言うんだけど、いわれがないことではないんじゃないか。よく密教では月輪観とか、日輪観という修行をするけれども、あれも結局月を観相して新月になるまでを瞑想するとか、太陽を観相して日没に至るまで瞑想するとか、視覚の要素を減らしてゆくというものなんじゃないか。

真言や念仏をずっと唱えるとか、そんなことをするのも、もともと人間が持っていたポテンシャルを引き出すためにそんなことをするものなのかなとも思うね。

松井__ああ、ポテンシャル。源兵衛さんはよく直観だっておっしゃっるじゃないですか。文献ではなくて、情景を思い浮かべたり、物語を感じるために衣に自分を合わせていくわけですよね。源兵衛さんが見ている原始布のある風景は残念ながらいまはもう残っていないし、旅の頃が最後だったかもしれないけれども、物への感じ方の更新や読み取り方の自由はまだまだできる気がするんですよね。

撮影の時にすごく本質的だったなと思うのは、源兵衛さんが珍しく体調を悪くして撮影のあとにすぐにお帰りになったんです。子ども服を感じるためのある弱さというか、揺れている状態にあって、衣から物語を読み取るために少し体調を弱らせて向こう側が主体になるような心身の調整をしていたんじゃないのかなという。

源兵衛__そんなことないけどな(笑)

松井__そんな気がしたんですよね。

源兵衛__たまたまやな。

松井__いい状態で撮影できたと思いました。

清水__岩田慶治さんが、よくフィジオノミー(Physiognomy、観相学)ということを言うじゃないですか。手相を見るように、大地の相を読まないといけないんだと。ここの土地にはあり得べきこういう経路からこういうものが運ばれて、このように人々が賑わってということを読み取る力が、アニミズムを理解するのには必要だと言うんですね。

松井__瞬間に感じとる世界ですよね。

清水__源兵衛さんがこういうものを見て感じているのも、それこそ手相を読むようなフィジオノミー(観相学)の感覚だと思うんですよ。岩田慶治さんがすごいなと思うのは、京都の疏水のわきにバスプールがあって、彼はいつもそこを通っているんだけど、ある朝突然、観光客の老夫婦に「これは何のための空間なんでしょう?」と訊ねられたと言うんだよね。当然バスプールだと思って、自分はそんなことを考えたことはなかったと。そしてそこから、ここは「いずれものの充ち満ちた空間になる」、それは「仏陀に満ちた場所だろうか」と岩田さんは自問しているんですね。これはある本の冒頭の短い挿話なんだけど、彼がフィジオノミー(観相学)と呼んでいるのはこういう発想なのかと、僕はピンと来た。今空っぽなところに、ものや人の往来を幻視する……。そこには何かが生き生きとあったし、またあるようになるんだということを感じる力。

松岡正剛さんの好きな蕪村の句に、「凧きのふの空のありどころ」というのがありますね。凧が空と一体になってはためいていて、しかしその裏に隠れている空というのは、昨日の「空」であるかも知れないし時を超えている。どんな結節点になるかもしれないものが、ニュートラルな感じでそこに潜んでいる。

枠の中にガラスが張ってあって、それで海中を覗く《タコ眼鏡》っていうものがあるでしょう? 覗くと魚がいるかもしれないし、珊瑚があるかもしれない。フィジオノミーというのはそういうものの観かただし、源兵衛さんが衣を見てわーっと感じてくるのもそういうものなんじゃないか。

松井__すごくビジュアルだなと思って。源兵衛さんはふとこう中空を見ながら話すんですよね。衣を前にしていても。その姿を見ていると、なにか源兵衛さんがその《タコ眼鏡》を通して、その先で情景が今動いているんだなという感じがして。なので、その先にある情景を僕も共に見たい。共視して、映像化してみたいと。それではじめての試みですがフィクションのパートも入れて短編を作ってみたということだったんです。

清水__そこで見えてくるのが、現在ではない何かですね。

松井__そうなんですよね。いわゆる再現シーンとも違う不思議な時間の感触がありました。子ども服をお借りして、それを自分の子に着せて撮影したというのもあるのですが、衣を繕った母のまなざしとカメラとが重なっていくような感覚でした。

清水__凧の裏の世界。

源兵衛__絶えず思うんやけど、なんか空けてないとだめやなというね。

こう……詰まってたらだめやなと。絶えずそこは空いてるみたいな、そういうものがないともう無理です。

清水__ギッチギチになっていたらだめで。

源兵衛__もう絶対無理やねん。何か空けている。

清水__違った回線が入ってくるという感じ?

源兵衛__そうそう。それは空けとかんと。

せやからこう、町とかも空き地があったらみんな何かで埋めてしまう。その何か空けているということがないと。僕らがものづくりとか、いろいろなことをやっていく時には空いてないとそら無理やわね。

清水__どこかに虚ろさというか、そうしたものがないといけないんですね。

源兵衛__ないと無理やね。

清水__プラトンの時代でも、さっき経糸と緯糸のすべてが編み込まれ、ぎちぎちに構成されて最後に魂が成立するわけじゃなくて、そのまえに魂(もの)がある、と言ってたのもそこだと思うんですよね。もっと隙があるところに、何か振動するみたいにシンクロしてくるものがあるというのが本当なんだと。

七、いのちの被膜

源兵衛__せやけど、どんどんどんどん人間は堕落しとるんやね。

それはものすごい……言うたらね、昔いくほど地獄やからね。その時に高まんやね。ルネッサンスもそうやもんね。地獄の時代。

松井__撮影の時も「昔は死が近かったから命が濃かった」というお話をされていましたね。

源兵衛__時間が濃い。本当にこう空気も濃いしね。もうそういう中というのは、命が短いということも、もちろん大事やけど、すごいこう充満しているよね。

松井__映像の最後のセリフにもなったんですけど、胞衣についてお聞きしたくて。

撮影時に僕が質問をしたのは、「子ども服ひとつひとつに母親がどうにかしてこの生命を包まなきゃいけない、生まれてきたものをもう一回包もうとする本能のようなものが働いているんじゃないか」というものでした。

それは母親が自分の胎内で、既に胎児を胞衣で包んでいた。それが出産で出てきた。もう何にも包まれていないその子の体をもう一回何かで包む。もともと内臓としてあった胎盤の延長に衣を見ているのではないかと思ったんです。

それに気づかれたのは子ども服を集めた経験からだったんですか?

源兵衛__いや、それはね。胞衣に対する意識がずっとあるんです。

繭もそうやけど、あれだけの虫の一番危険な状態を繭でこう守るやん。胞衣もそうやろね。それが出てきて。3歳ぐらいまでは胞衣の延長みたいなものを作りたいな、という。僕は作らんでも、誰かが作ってくれたらええんやけど。3歳ぐらいまではまだ胞衣の延長が必要というかそうあるべきやというのはある。まあ3歳越えたらもうしゃあないなと思うけど。3歳までやね、なんとなく。5歳というのはちょっと。

そういうものでくるむべきやね。

清水__ミシェル・セールが言うには魂というのは皮膚にあるんだと。

皮膚には自分自身で触れられるし、そのときにはその一点で主客が交わっていて、内と外が入れ替わる境界でもある、そこが魂なんだという言い方をしていて、それはやっぱり衣にも言えることなんじゃないか。

源兵衛__せやから脳やとか言うてるけど、こう身体全体っていう感じがするよね、子どもというのは。それをこうやっぱり3歳まではくるむべきだという。まあそういうもんが作れなあかんなというのはある。

松井__僕が驚いたのは「衣やなくて被膜なんや」とおっしゃっていて。

源兵衛__せやからそれを言いたかった。

松井__僕らは衣服を着ていて、あまりに日常的にこれがあるから最初からあるような気がしているけれど、衣がどこから来たのか、衣が何を外在化したものなのか、おおもとは何か。皮膚の上にもう一枚皮膚を着るみたいな、そういうイメージですか。

源兵衛__そういうイメージやね。被膜や。衣までいくのはもうちょっと先で、被膜を着るべきやと。3歳までは。

松井__被膜の「被」の漢字が僕は皮膚の「皮」がいいのかなと思ったんですよ。それで最初それでテロップを入れてお見せした時に、「皮」じゃなくて、被る方の「被」がいいとおっしゃったじゃないですか。あれはどうしてですか。

源兵衛__あれはやっぱり衣被からきてるんやろうな。

清水__植物は成長過程で細胞分裂するとどんどん縦に伸びるけれども、動物は表と裏がひっくり返るということを何度も繰り返すんですよね。何かそういうものなのかもしれないなと思って。

生まれたとき、胞衣の中にくるまれていたように、生まれてもまたそういうものを着せるんですよね。殯というものがあるじゃないですか。人が亡くなったのにいつまでも埋葬しないで曖昧にしておく時間があるけれども、その殯の逆のようでもありますね。

源兵衛__そうそうそう。

清水__そんな感じですね。生きているし生まれているんだけどはっきりしない。最近僕は仏教で《不生不滅》というのは、誕生や死の境界がはっきりしないということじゃないかと思っているんです。「誕生と死を直視すること」が神話でタブーになっているのもそのためなんじゃないか。生命とは時系列で縦にまっすぐ直線的に生き、ここから始まってここで終わる、というようなものではない。

西行の歌でもそうだけど、誰かの「現われ」というのは別の誰かのこころに対する「現われ」だし、そのこころも「現われ」もさまざまに変わったり、同じであったり……。そういう横の交錯がお互いに複雑にあって、そのなかで生きる無力さとか悲しみとか喜びがあって、そうやってできているのがわれわれの生で。《不生不滅》というのもただ引き延ばして生きているとか、そんなことではないと思うんです。

人間の文化というのは、何か次々時系列で新しいものが出てきて塗り変わっていくようなものではないし、遥か過去からのものがいまだに息づいている……。やっぱり西洋の文化だと、あまりギリシャを意識しなくなってきてから急激に色褪せてしまった。これが日本だったら色々あるだろうけどアニミズムとか、仏教から出てきた文化が……。

源兵衛__いや、もうその辺にしかないと思う。

清水__そうですよね。

源兵衛__もし何かをひっくり返す可能性があるとしたら、そこにしかあらへんのやないかと思うわ。

〈「いのちの被膜」をめぐる対話|了〉

松井至[まついいたる]

1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。

耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。

日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。

コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

仕事の依頼などは 【こちら】まで。

最新記事

- ソラノマド|高山なおみ

雪の日2026年02月18日 - 柳亭市若さん

如月の落語会

「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』

刊行記念 上映+トーク

〈名前のないものを共に見る〉

@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ

ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01

『武州藍』2026年01月22日

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月