2025年11月20日

第34回 映画とごはんの会

伊藤碩男翁追悼

『山に生きるまつり』

民族文化映像研究所作品の上映会 34回目「映画とごはんの会」を開催します。

2018年2月の第1回「映画とごはんの会」から2025年8月の32回まで毎回欠かさず参加くださった民族文化映像研究所の創設メンバー、キャメラマンの伊藤碩男さんが10月31日に逝去されました。92歳でした。

12月は伊藤さん追悼上映会として、民映研の第一作『山に生きるまつり』(1970年)を上映します。

伊藤さんの思い出とともに、映画とおいしいお酒、肴とおしゃべりを楽しみましょう。

宮崎県の山村、銀鏡で行われる神楽のまつりの記録。

狩猟、農耕、神々と人との関わりが感じられます。

監修をつとめた宮本常一氏の声も貴重な作品です。

銀鏡のある米良山地地帯は、焼畑・狩猟を生活の基本としてきた。

この霜月のまつりにも、狩猟文化が色濃く反映している。

まつりに先立って狩ったイノシシの首を神楽の場に安置し、その前で夜を徹して神楽を行うのである。

上映時間38分の作品。

こちらから予告編もご覧いただけます。→ クリック

【会場】信陽堂アトリエ(文京区千駄木3-51-10-1F)

【日時】

2025年12月19日(金)

〈夜の部〉満席となりました

19時上映開始(開場は18時30分)22時終了

参加費 4000円(ワンドリンクと酒肴つき 税込)

定員 10名

2025年12月20日(土)

〈昼の部〉満席となりました

15時上映開始(開場14時30分)17時終了

参加費 2000円(お茶とお菓子付き 税込)

定員 10名

〈夜の部〉満席となりました

19時上映開始(開場は18時30分)22時終了

参加費 4000円(ワンドリンクと酒肴つき 税込)

定員 10名

上の【予約する】からフォームに入れない場合、

あるいはキャンセル待ちをご希望の方は【ここをクリック】

「お問い合わせ内容」に「銀鏡 参加希望」または「キャンセル待ち希望」

〈希望日〉と〈昼の部〉か〈夜の部〉か、当日連絡が取れる電話番号、複数でお申し込みの場合は人数もご記入ください。

また、食品アレルギーがある方は、その旨もご記入ください(お食事、お菓子の参考にいたします)。

*感染症対策として、手指消毒用のアルコール、ジェルをご用意します。

当日体調の優れない方の来場はご遠慮ください。

せき、くしゃみなどの症状がある方は入場をご遠慮いただきますのでご了承ください。

状況によっては、上映中はマスクを着用していただく場合がございます。

「映画とごはんの会」は

作品の上映と、そのあと1杯のお酒とおつまみをご用意した会です。

1)自己紹介は必要ありません

2)感想も求めません

とはいえ、映画を観たあとには浮かび上がるいろいろな思い、疑問があると思います。

ゲストに、民映研の代表の箒有寛さん(ShuHALLI)をお迎えします。

お弁当は「たまや」が担当します。

『山に生きるまつり』

1970年/38分/自主制作/宮崎県西都市銀鏡

文部省選定

【作品解説】

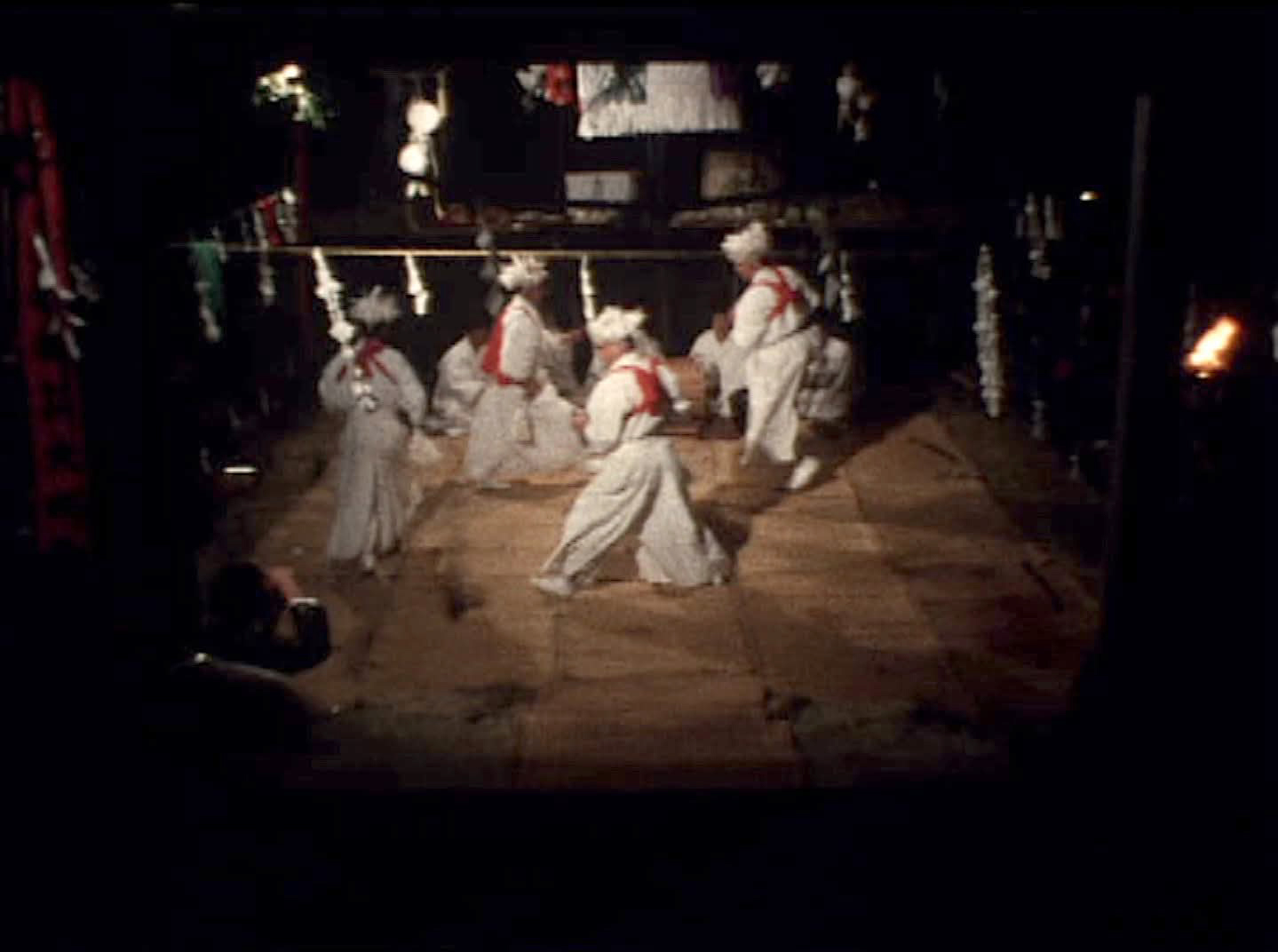

宮崎県の山村、銀鏡の銀鏡神社で、厳粛に霜月(旧暦十一月)のまつりが行われる。そこで行われる三三番の神楽は古風な山の文化を伝えており、一九七七年(昭和五二)には国の重要無形民俗文化財に指定されている。

銀鏡のある米良山地地帯は、焼畑・狩猟を生活の基本としてきた。近年は十二月十二日から十六日にかけて行われているこの霜月のまつりにも、狩猟文化が色濃く反映している。まつりに先立って狩ったイノシシの首を神楽の場に安置し、その前で夜を徹して神楽を行うのである。

十二月十四日の朝、神社境内に設けられた神楽の場(神屋)に「おしめ」が立てられる。おしめは神の依り代である。その下には、荒御霊であるイノシシ、和御霊である米、餅などが安置される。そして、各集落からお面様(神面)を捧げた行列が集まる。お面様が揃わないと、まつりは始まらない。

夜に入ると神楽が始まり、翌日午前十時頃まで行われる。舞うのは祝人。草分けの家を中心にした旧家の人々で、世襲である。村の男女が歌を掛け合う神楽囃子は、古代の歌垣を思わせる。

神楽は三つの大きい構成要素を持っている。一つは神々の降臨を願う神楽。面をつけないで舞われる。二つ目は真夜中から夜明けにかけて行われる、神々の降臨の神楽。神面をつけた神楽である。

三つ目は、夜明け以降に行われるもの。ずり面とよばれるリアルな面をつけ、ユーモラスな所作で生命の誕生や作物の豊穣をあらわす。なかでも三〇番目のシシトギリの神楽は、古風な狩人の装束をつけた二神が、シシ狩りの所作をする。「とぎる」とは足跡を追うという意味である。

このまつり最後の日、十六日朝、銀鏡川の岩場を祭場としてシシバまつりが行われる。イノシシの左耳の肉片七切れを串にさした七切れ肴を神に供え、その年に獲れた獣の霊を慰めるとともに、これからはじまる狩りの豊饒を願うのである。

©民族文化映像研究所/『民映研作品総覧』(はる書房)より転載

最新記事

- ソラノマド|高山なおみ

雪の日2026年02月18日 - 柳亭市若さん

如月の落語会

「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』

刊行記念 上映+トーク

〈名前のないものを共に見る〉

@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ

ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01

『武州藍』2026年01月22日

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月