2025年9月12日

松井至さん と

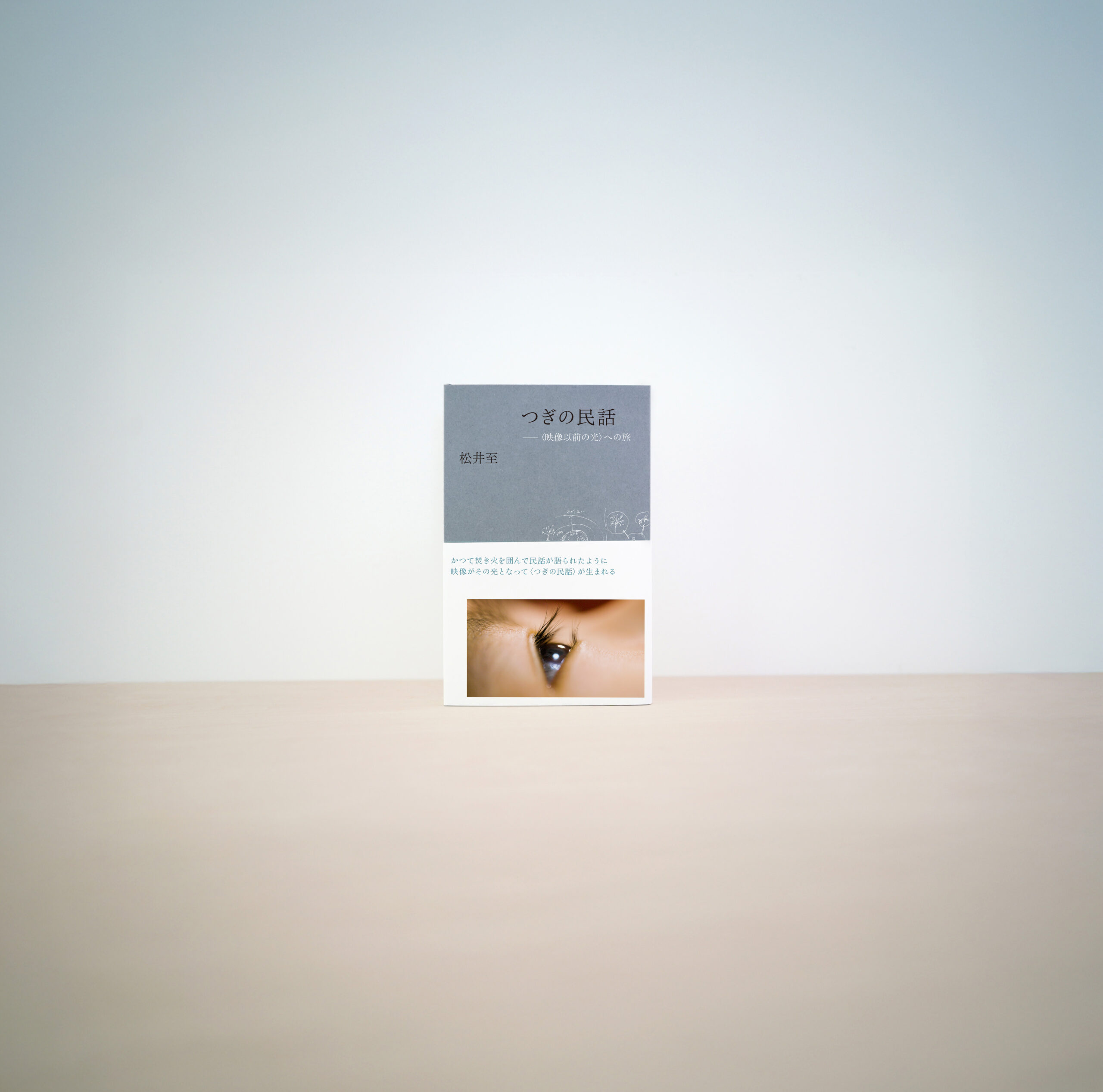

『つぎの民話』のこと

かつて焚き火を囲んで民話が語られたように

映像がその光となって〈つぎの民話〉が生まれる。

2022年、一本のドキュメンタリー映画が公開され、全国およそ40館で上映されるヒットとなりました。

『私だけ聴こえる』

「CODA コーダ」=デフ(ろう者)の親のもとに育った聴者の子どもたちの世界を鮮やかに描いた作品です。

本書はその松井至監督による、初めての著作となります。

(2025年10月7日発売予定)

握手|プロローグ

家は生きていく|石巻

近くて遠い海へ|いわき

ゆびわのはなし|御所

いのちの被膜|京都

〈つぎの民話〉へ|ウガンダ——朝日町

田んぼに還る|西会津

光を読む|映画『私だけ聴こえる」

うたうかなた|前橋

想起するまなざし|エピローグ

本書は松井さんが当サイトに2023年2月〜2025年3月まで「人に潜る」として連載された原稿を元に、大幅に改稿し再構成したものです。

石巻、いわき、御所、京都、朝日町、西会津、前橋……日本各地を旅し、人に出会い、映像制作の時間を共に過ごす中で生まれた、映像の、ドキュメンタリーの可能性を探る思索と実践の記録。

取材対象と記録者の関係性、世界中にモニターが氾濫しているいま映像に何ができるのか、映像の地産地消、地域との関わり、人がその土地で生きてきたこと……そして、

途絶えたかに思えた民話は、いまも自分たちの身体から湧き出している。

私たちがいま生きていること自体が、未来から見れば民話になる。

という直感へ。

本書で制作の過程が描かれた松井監督の映画7作品の鑑賞リンクが付いています。

焚き火のように語りの場を生み出す、希有で美しく、力強い作品たちです。

『つぎの民話』を、映像と共にお読みください。

わたしとあなたを

言葉やフィクションで括らない方法が、

名前のないものを

名前のないまま

共に見る方法が

ここには必要だった。

……

そこに映像は発生する。

他者が映し出される。

誰かの環世界に触れて、思い出す。

自分なのかもわからない

自分以前を思い出す。

そうやって

一人では決して思い出せなかった

記憶を受け入れる。

「私という生きものは

この地上をこんなふうに生きた」と。(本文より)

はじめて松井至さんの作品『私だけ聴こえる』を観た時の衝撃は、今でも忘れられません。試写室の椅子に沈み、スクリーンに集中しながら、意識の端っこで「いま、自分は何を見ているのだろう……」と感じていました。アメリカで暮らすコーダの少女たちとその家族が主役のドキュメンタリーです。そこに映る風景も、人々も彼らが生きる環境も、自分とはあまりに遠い世界。しかし、それを見ながら、私はあたかも自分がその場にいるような錯覚を覚えていました。正確に言えば、自分がどこかで経験した感覚、どこかで見た風景を映像を通して見せられているような感覚に包まれていました。不思議でした。

映し出される映像はどこまでも美しく、人々はまるでそこにカメラがないように、カメラマンがいないようにふるまいます。台本のないドキュメンタリーの中で、宝石のような言葉を紡ぎます。いままで見てきたドキュメンタリーとは明らかに肌ざわりがちがう作品でした。どうしてこのような映像が撮れるのだろう? まさか偶然が重なったからとは思えない。その理由を知りたいと強く思いました。ひとりの編集者として、映画以上に松井至という人に惹かれはじめていました。下世話な言い方をお許しいただけるのならば、「この人は書ける人だよ」と耳元で直感がささやいていました。

終映後、試写室の外ではじめましてのご挨拶を交わし、いつか本をご一緒できたら嬉しいです、とお伝えしました。

そのあと、すぐに松井監督にメールを書きました。

あのあと何度もいろいろなシーンを反芻しています。

また、いただいた資料にも非常に興味を惹かれました。

〈取材者〉と〈被写体〉の関係性を更新する必要がある、ということ。

「あなたがディレクターになってください」という言葉。

『私だけ聴こえる』という一本の作品の解説にとどまらず、

もっと普遍的なこと、いま私たちが抱えるさまざまな困難を解きほぐす本質的な道すじを示しているようにも感じました。

メールの数日後、あらためて時間をいただき作品の感想をお伝えしました。

どうしてあのような作品が撮れるのですか? と素直に質問すると、撮影時の苦悩とそれを打破するきっかけとなった出演者のひとり、ナイラさんとの「あるやり取り」を教えてくれました。「そんな撮影が可能なのだろうか?」と制作の方法について興味を抱きました。詳しくお話をうかがう中で、松井さんが職人の世界を取材し、すでに何本かの作品を作っていることにも親近感を抱き、私たちが本づくりの中で大事にしているいくつかの感覚や問題意識を共有していることもわかりました。(松井さんとナイラさんとのやり取りについて、詳しくは本書収録の「光を読む」をお読みください)

その後も松井さんと会話を重ね、WEBサイトへ継続的に原稿を書いていただくことになりました。当初は『私だけ聴こえる』の制作記を連載で、と提案しましたが、さまざまなアイデアが浮上し、いつしかリアルタイムに進行しているプロジェクトについて書いていただくことに着地。わくわくしました。松井さんの中では何本かの撮影プランがあり、それをたどることを構想していたのかも知れません。連載1回目の舞台に選ばれたのが、私たち信陽堂もご縁の深い宮城県の石巻だった偶然に背中を押されたのも事実。

荒削りでもいいから、ためらわずにエスキースのつもりで言葉を重ねていってください。旅先から手紙を書くような気持ちで、ロードムービーのようなテキストを書いてみてはどうでしょう。そんな話もしました。

いずれにしても「まとまったら本にしましょう」というアウトラインだけを決めての船出でした。

石巻からはじまった旅は、いわき、御所、京都、朝日町、西会津、前橋と各地をめぐり、震災、家族、手しごと、いのち、障がい、限界集落と地域おこしと、さまざまなテーマに触れながら進みます。映像作品はそれぞれ独立したものですが、テーマが次のテーマを呼び、あざなわれ、そのさまはあたかも大きな作品が生み出されていくようでした。

それは大袈裟に言えば奇跡のようでもあり、テキストの伴走者としては何度も鳥肌が立つ思いをしました。

映像を〈撮る〉〈撮られる〉という関係から解き放つとき、そこにある何かを「共に見る」という〈場〉が生まれる。もしかすると松井さんは、その〈場〉を記録しているのかもしれません。

『私だけ聴こえる』で感じた松井作品への驚きは、その後も変わりませんでした。舞台が日本である分、さらにその驚きは深くなったとも言えます。

そして、松井さんと西会津との出会いが新しい大きなプロジェクトとして実を結びつつある中で、この本は完成しました。

本書は映像作家・松井至の東奔西走の旅の記録であり、ドキュメンタリーの新しい可能性を探究し続けた大いなる思考と実践の記録でもあります。

私たちは誰もが聞き手であり、語り部であり、

誰かのまなざしの中で発光する光だ。

【試し読み】

握手|プロローグ

光を読む|映画『私だけ聴こえる』

【番外編】

『いのちの被膜』をめぐる対話 山口源兵衛+清水高志+松井至

【著者紹介】

松井至◎まつい・いたる

1984年生まれ。映像作家。

人と世界と映像の関係を模索している。

2022年、耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国およそ40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。

令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

現在は「地域で撮り、地域で観る」映像制作ユニット〈つぎの民話〉を展開している。

『つぎの民話 〈映像以前の光〉への旅』

松井至

四六変形判 仮フランス装(193×123ミリ)336ページ

協力 佐藤恒平(まよひが企画)

装幀 須山悠里

校正 猪熊良子

編集 丹治史彦、井上美佳(信陽堂編集室)

印刷 光邦

アイワード

活版印刷 日光堂

製本 大口製本

ISBN978-4-910387-12-3 C0095

価格=3,080円(税込)

送料=250円

ぜひお近くの本屋さんでお求めください。店頭にない場合もご注文いただければ、全国どこでもお届けできます。

こちらのリストは、信陽堂の本が比較的手に入りやすい本屋さんです。→**

信陽堂からの直接のご購入はこちらを>*<クリック!

最新記事

- 柳亭市若さん

師走の落語会

「掛け取り〜2025有馬記念〜」2025年12月08日 - 第34回 映画とごはんの会

伊藤碩男翁追悼

『山に生きるまつり』2025年11月20日 - ソラノマド|高山なおみ

ぼくらは森へかえることにした2025年11月14日 - お正月飾りを作る会 20252025年11月07日

- ソラノマド|高山なおみ

栗の渋皮煮と『リトル・フォレスト』2025年11月03日

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月