2025年11月7日

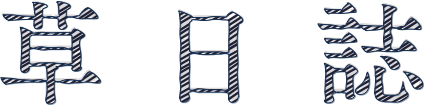

お正月飾りを作る会 2025

年末恒例、藁でお正月飾りを作る会を今年も開催します。

しめ縄を作るところから、形作り、完成させるところまで講師の先生と一緒に作業しますので、初めての方でも心配いりません。

終了後、お茶とお菓子を囲んで、先生のお話をお聞きする時間を持ちたいと思います。

今年は、〈眼鏡〉のお正月飾りを作ります。

自分で作ったお正月飾りで新年を迎えると、なんとも気持ちがよいものです。

先を見通しにくい昨今、眼鏡のお正月飾りでよい新年を迎えましょう。

「眼鏡」と呼ばれるしめかざりを初めて知ったとき、瞬間的に「もとは違う名称だったのでは?」と思いました。眼鏡という文化自体が、かなり新しいものだと感じたからです。歴史を紐解くと、日本最初の眼鏡は1551年にフランシスコ・ザビエルが持ち込んだとのこと。江戸時代には「眼鏡」という文字表記が定着したそうです。そこから考えれば、眼鏡型のしめかざりが生まれても不思議はないのですが、当時の日本人にどこまで眼鏡に対する思い入れがあったのかは疑問です。

私の仮説ですが、「眼鏡」のしめかざりはもともと「海老」だったのではないでしょうか。眼鏡型のしめかざりを「眼鏡」とも「海老」とも呼ぶ土地が少なからずあるからです。また、岡山から鳥取へ抜けるルートは、「眼鏡」が「海老」に変化するさまを体感できます。

しかし現在、眼鏡のしめかざりは「先を見通す」として全国で親しまれています。それで良いのかもしれません。由来の真偽を問うより、しめかざりに自分なりの思いや願いを乗せることの方が大切です。

————森須磨子「しめかざり」(工作社)より抜粋

来年が佳い年になるよう祈りをこめて、一緒にお正月飾を作りましょう。

会の様子 → 短い動画が流れます

【日時】12月7日(日)13時~16時(12時半開場)

【会場】信陽堂アトリエ(文京区千駄木3-51-10-1F)

【受付】満席となりました

キャンセル待ちをご希望の方は 【こちら】 から「お問い合わせ内容」に「お正月飾り キャンセル待ち希望」、当日連絡が取れる電話番号、複数でお申し込みの場合は人数もご記入ください。ご案内が可能になりましたらご連絡差し上げます。

【参加費】4,000円(材料費込み)お茶と小さなお菓子付き

【定 員】6名

【持ち物】はさみ(大きめが使いやすいです)、霧吹き、雑巾、お正月飾りを持ち帰るための袋

【講 師】斎藤晴美さん

床に座って作業するので動きやすい服装でお越しください。

藁が服に付くので、気になる方はエプロンなどがあるといいかもしれません。

【講師プロフィール】

斎藤晴美(藁細工円座の会・科学読物研究会)

長年児童館に勤務し、2011年に退職。先人の知恵と技を学び現代の生活を豊かにする「ものづくり」の活動を行っている。特にしめ飾り作りは小さな子どもたちから高齢の方を対象に、その楽しさを伝えながら30年間続けている。

*感染症対策として、手指消毒用のアルコール、ジェルをご用意します。

マスクの着用をお願いする場合がございます。

当日体調の優れない方の来場はご遠慮ください。

せき、くしゃみなどの症状がある方は入場をご遠慮いただきますのでご了承ください。

最新記事

- 柳亭市若さん

如月の落語会

「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』

刊行記念 上映+トーク

〈名前のないものを共に見る〉

@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ

ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01

『武州藍』2026年01月22日 - 第35回 映画とごはんの会

『旧原家住宅の復原』2026年01月22日

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月