2024年5月11日

第25回 映画とごはんの会

『奄美の泥染』

民族文化映像研究所作品の上映会 25回目「映画とごはんの会」を開催します。

2024年6月のプログラムは『奄美の泥染』。

大島紬は、基本的には絹の平織りの織物だが、それが泥染とよばれる技法で染められ、緻密なカスリ模様に仕上げられるところに特色がある。テーチギ(シャリンバイ)の煮汁と鉄分を含んだ田の泥による染めの技法。奄美の泥染の名が 大島紬の別称であるゆえんである。

この作品の舞台は鹿児島県の奄美大島。

「泥染」とは有名な「大島紬」のもう一つの呼び方。

紬は織物なので通常は当然「織り」の工程に興味が集まりますが、

この映画では「糸作り」と「染め」の工程にこだわります。

一見素朴な手織りの布のなかに、

仕上がりの模様から逆算して解析される幾何学的な糸の構造があり、

化学反応を利用した染めがある。

そして、分業で進められる気が遠くなるように複雑な工程の最後に、

細密な柄が織り上げられます。

一度見ただけでは到底理解できない作品ですので、

上映前にはこの映画のポイントを民映研の箒有寛さんに(簡単に?)レクチャーしていただきます。

1989年制作の作品です。

31分の映像をいっしょに観て、大きな「?」を抱え、おいしいお酒とお料理を肴に、大いにおしゃべりしましょう。

【会場】信陽堂アトリエ(文京区千駄木3-51-10-1F)

【日時】

2024年6月28日(金)

〈夜の部〉

19時上映開始(開場は18時30分)22時終了

参加費 4000円(ワンドリンクと酒肴つき 税込)

定員 8名 満席となりました

2024年6月29日(土)

〈昼の部〉

15時上映開始(開場14時30分)17時終了

参加費 2000円(お茶とお菓子付き 税込)

定員 10名 満席となりました

〈夜の部〉

19時上映開始(開場は18時30分)22時終了

参加費 4000円(ワンドリンクと酒肴つき 税込)

定員 8名 満席となりました

全回満席につき、【キャンセル待ち】はここをクリック

「お問い合わせ内容」に「泥染 キャンセル待ち希望」

〈希望日〉と〈昼の部〉か〈夜の部〉か、当日連絡が取れる電話番号、複数でお申し込みの場合は人数もご記入ください。

*感染症対策として、手指消毒用のアルコール、ジェルをご用意します。

当日体調の優れない方の来場はご遠慮ください。

せき、くしゃみなどの症状がある方は入場をご遠慮いただきますのでご了承ください。

状況によっては、上映中はマスクを着用していただく場合がございます。

[田の泥でシメバタを染める]

「映画とごはんの会」は

作品の上映と、そのあと1杯のお酒とおつまみをご用意した会です。

1)自己紹介は必要ありません

2)感想も求めません

とはいえ、映画を観たあとには浮かび上がるいろいろな思い、疑問があると思います。

ゲストに、民映研の創立メンバーでこの映画の撮影も担当した伊藤碩男カメラマンと、民映研の代表の箒有寛さん(ShuHALLI)をお迎えします。

湧きあがる疑問には、博覧強記の伊藤さんと箒さんが驚異の記憶力をもって答えてくださるはずです。

お弁当は「たまや」が担当します。

映画のあとは、おいしいお酒と肴とおしゃべりを楽しみましょう。

『奄美の泥染』

1989年/31分/鹿児島県教育委員会/鹿児島県大島郡竜郷町、笠利町、名瀬市

【作品解説】

伝統的な衣食住には、それぞれの地域の風土や歴史が色濃く反映し、さらには地域性を超えた人間の資質の奥深さがにじみ出ている。この映画は奄美の泥染(大島紬の別称)の製作行程を記録するとともに、その奥深いものを少しでも明らかにしようとしたものである。

大島紬は、基本的には絹の平織りの織物だが、それが泥染とよばれる技法で染められ、緻密なカスリ模様に仕上げられるところに特色がある。テーチギ(シャリンバイ)の煮汁と鉄分を含んだ田の泥による染めの技法。奄美の泥染の名が 大島紬の別称であるゆえんである。

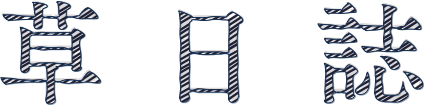

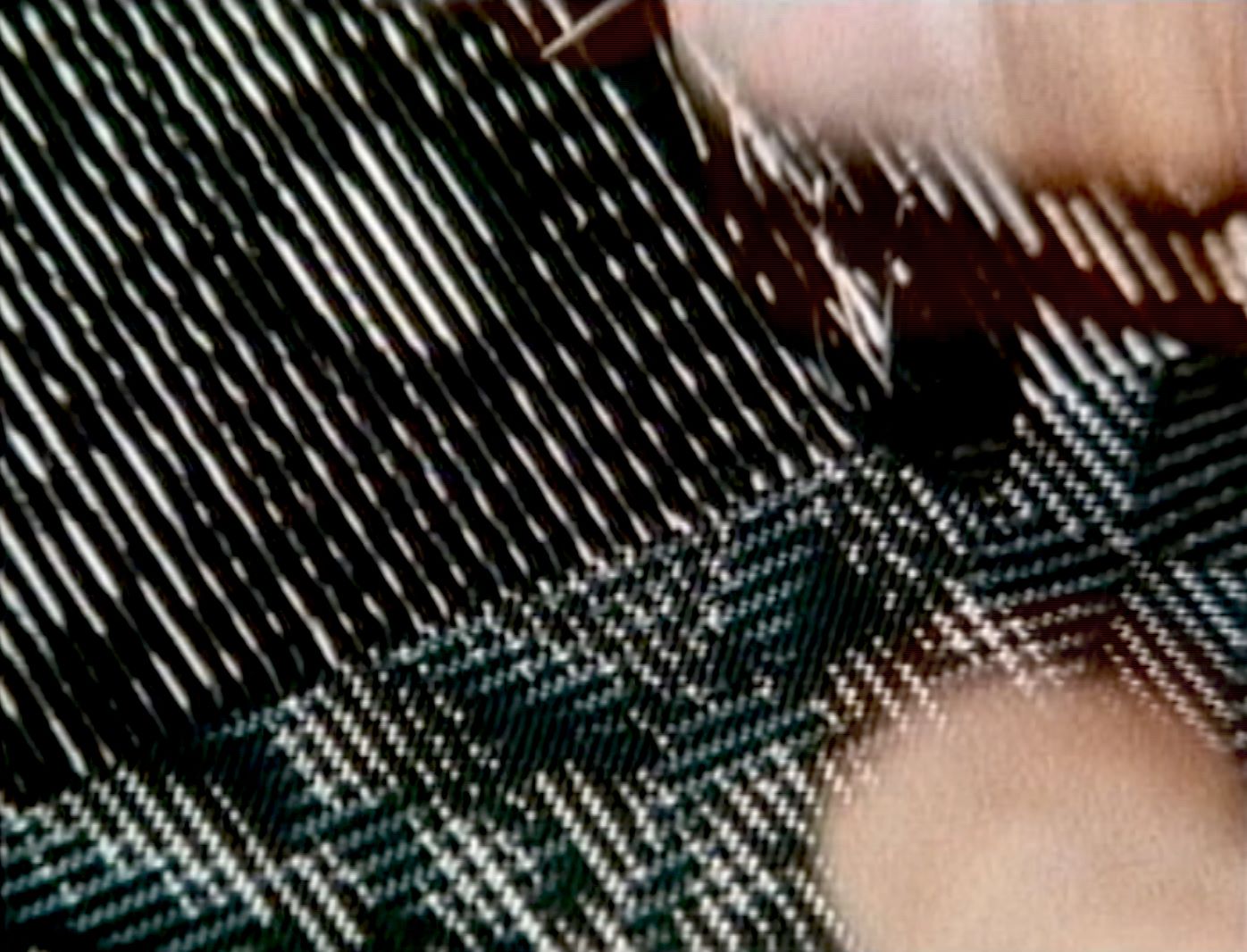

奄美の泥染は、材料の絹糸をいきなり染めるのではなく、染めに先立って、きわめてデリケートな、また重要な作業工程がある。はじめに描かれたカスリ模様の図案に基づいて、緯糸と経糸の染め準備をする。この段階で手違いがあると大島紬独特の緻密なカスリ模様にくるいが生じる。織物は六丈九尺の長さに織られるが、その先端で2mmの誤差も許されない。そのためにまず、緯糸、経糸の長さや並び順序を決定づけるハエカタ作業をする。次いでノリづけ作業。そして大島紬独特の発明とされるシメバタ作業がある。シメバタは染めのかからない部分を作るために考案されたもので、昔は手縛り(手締め)でやっていたことを、ガス糸(木綿糸)を張った機でやるようにしたものである。ガス糸の部分が染まらずに残る。緻密な染め模様を決定づける大事な作業であり、力がいるので主に男の仕事である。

続いて染めにはいる。テーチギのふくむタンニン質と田泥の鉄分の化合によって生みだされる深々とした色合いの黒色。泥染の名からは想像しがたいほどの洗練度を持つ見事な色合い、風合いである。

糸染めの工程は、最も熟練した人たちでも、最低6カ月かかる。そしてさらに、織り上がるには、1〜2年の歳月を要するのである。

©民族文化映像研究所/『民映研作品総覧』(はる書房)より転載

最新記事

- ソラノマド|高山なおみ

雪の日2026年02月18日 - 柳亭市若さん

如月の落語会

「看板のピン」2026年02月07日 - 松井至『つぎの民話』

刊行記念 上映+トーク

〈名前のないものを共に見る〉

@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ

ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01

『武州藍』2026年01月22日

アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月