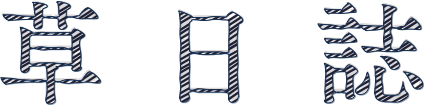

高山なおみさんと

『毎日のことこと』のこと

2024年07月15日

細かなところまで 思い出せば思い出すほど あのころに起こった すべての出来ごとに やさしく抱かれている 暮らすこと、食べること、季節のこと からだの奥でおぼえているちいさな「ことこと」を大切にひらく36のエッセイ。 神戸…

人に潜る 第8話

田んぼに還る|西会津

2024年07月06日

連載「人に潜る」は書籍化に伴い公開を終了しました。 詳しくは「『つぎの民話』と松井至さんのこと」をご覧ください。

第25回 映画とごはんの会

『奄美の泥染』

2024年05月11日

民族文化映像研究所作品の上映会 25回目「映画とごはんの会」を開催します。 2024年6月のプログラムは『奄美の泥染』。 大島紬は、基本的には絹の平織りの織物だが、それが泥染とよばれる技法で染められ、緻密なカスリ模様に仕…

人に潜る 第7話

「いのちの被膜」をめぐる対話

2024年05月04日

連載「人に潜る」は書籍化に伴い公開を終了しました。 詳しくは「『つぎの民話』と松井至さんのこと」をご覧ください。

第24回 映画とごはんの会

『寝屋子 海から生まれた家族』

2024年03月21日

民族文化映像研究所作品の上映会 24回目「映画とごはんの会」を開催します。 2024年4月のプログラムは『寝屋子——海から生まれた家族』。 答志では、中学校を卒業した男子は、数人単位のグループをつくり、寝屋親を選び、自分…

御菓子 犀野

〈春陽の甘味会〉

2024年03月03日

信陽堂アトリエにて「工芸菓子」の教室を開催している〈御菓子 犀野〉さんのお菓子を召し上がっていただく会を企画しました。 小さな会ですが、春の日にふさわしいお菓子をぜひお楽しみ下さい。 会場には犀野さんの工芸菓子も展示いた…

信陽堂の本が買えるところ

2024年01月10日

信陽堂の書籍(『とつこ』『毎日のことこと』『千兎』『やまなみ』『セツローさんの随筆』『夏みかんの午後』『愉快のしるし』『三春タイムズ』ほか)をお求めいただけるお店です。 ぜひお住まいの近くのお店を探して、手にとってご覧下…

第23回 映画とごはんの会

『飛騨白川郷のどぶろく祭』

2024年01月05日

民族文化映像研究所作品の上映会 23回目「映画とごはんの会」を開催します。 2024年3月のプログラムは『飛騨白川郷のどぶろく祭』。 雪国であり、ブナ林に恵まれた白川村はよい湧水が豊富である。どぶろくは、この涌水を使い、…

今年も一年、

お世話になりました

2023年12月31日

今年も一年、大変お世話になりました。 信陽堂として出版活動をはじめてまる3年が経ち、 今年は5冊、これまで9冊の本を世に送り出すことができました。 著者さん、書店さんはもちろん、 本の形を一緒に作っていただいたデザイナー…

最新記事

- 松井至『つぎの民話』

刊行記念 上映+トーク

〈名前のないものを共に見る〉

@ Readin’ Writin’ BOOK STORE2026年01月28日 - ソラノマド|高山なおみ

ラジオの声2026年01月27日 - 映画とごはんの会〈アンコール〉#01

『武州藍』2026年01月22日 - 第35回 映画とごはんの会

『旧原家住宅の復原』2026年01月22日 - 丙午 2026年

今年もよろしくお願いいたします2026年01月01日

アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月