2023年4月15日

人に潜る 第2話

近くて遠い海へ|いわき ③+映像

眠る前、ある声を思い出した。

2014年の番組の撮影を終えた日に自分の奥深くに刻まれたその声の意味を、この夜ほど理解できたことはなかった。

あの日、僕はいわきのホテルで極度の疲労と達成感に満たされながら、取材にもっとも協力して下さった方に電話で感謝を伝えた。

返ってきたフレーズは淡々とした口調と共に、いまに至るまで脳内で何度もリフレインされることとなった。

本当にご苦労様でした。

でもこれだけは覚えておいてください。

松井さんがどれだけ良い番組を作ろうと、福島の人たちが置かれた状況はなにも変わりません。

なにも変わらないのですよ。

私たちはこれからもここで暮らします。

そのことを覚えておいてください。

あのときと何が変わったのだろう。

福島の人でも時代の雰囲気でもなく、制作はあのときとどう変わったのかを確かめたい。

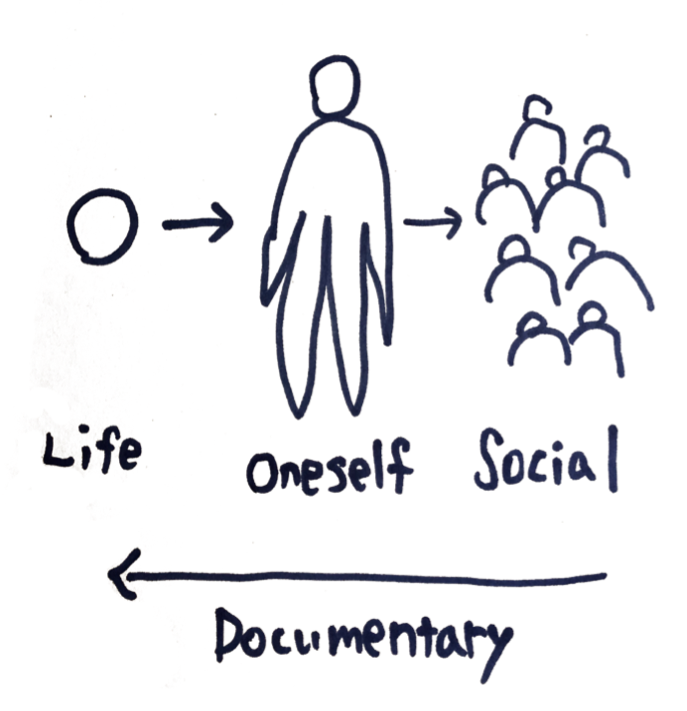

図は、自分のドキュメンタリー制作がどこに向かっているかをおおまかに示したものだ。左の円は生命、中央にいる人型は個人(自分)を、右の群像は社会を指している(生まれた環境・文化・属性も含まれる)。

2014年に制作した番組は、漁師・仲買・魚屋・学者などの文化や属性を持った人たちがそれぞれに原発事故以後の漁業をテーマに語り、葛藤や対立、事の真相といったさまざまな事象を経由して、放射能汚染によって漁業がどうなっているのか、現状の問題を提示した。取材者としての僕は「このテーマをこう描くためにこういう属性のこの人にこういう言葉をもらえないか」という功利的な想定を書き込んだ台本を用意して、違和感を感じながらも番組を完成させるために働いた。図の右側、社会的立場からの言葉を集めていた。ほとんどの番組がそうであるようにはじめから終わりまで言語情報によって組み立てられた〈問題〉は、地域の人の生活と乖離したものだった。そこには新妻さんという個のシーンを入れることができなかった。

2022年、誰に頼まれたわけでもなく、またいわきにやってきて、新妻さんと友人として再会し、今度は何も用意しなかった。彼からおのずと溢れてきた語りが起点になった。テーマや目的に干渉されない語りは、たまたま偶然この時代の東日本の沿岸の町に生きたひとりの人の半生の膨大な関係や出来事に満ちていた。そこには死者(じっち)の姿や、魚との交感、砂浜の原風景があり、手漕ぎ船から原発事故以後までの漁業史が綴られていた。この語りを生きた本とするなら、原発事故はその1ページに過ぎない。〈問題〉は言語で括られる以前にすでに個の内で生きられている。制作は社会におけるさまざまな括りから個を解いて、その人の生命を支えているあらゆる他との関係を結んだり、束ねたりする見えない紐のような動きに変わった。

そして僕が消えるほどに世界は鮮やかに立ち上がってくる。

次の朝、ひとりで離岸堤に来た。

「遺言を映像化するなら、その人の原風景の描写は欠かせない」そう考えながらいわきまで来たものの、原風景が失われた現場に立ち合うことになった。それでもまだなにか見ることができる気がして、なにも撮れなくてもいいからそこに居ようと決めた。

見渡す限り誰もいない離岸堤のコンクリの板の上にカメラを置き、段々に腰掛けて顔を上げると、空が馬鹿に青かった。

かつての砂浜を想像してみる。10代の新妻さんと幼馴染たちがほとんど素っ裸で波と戯れている姿。まだあどけない声で何か叫んでも波音にさらわれてゆく。頬や背中がジリジリと太陽に焼かれ、だんだんと意識が薄れていく少年たちの目に、波間にゆらめいては瞬く無数の光の粒が映っている。この光はずっとここに在ったのだろう。穏やかな水平線。それもずっとここに在って、少年たちを包む永遠のような時間を支えていたのだろう。在ったもの、今も在り続けるものに引き付けられて、水や光や空に目でそっと触れるように撮影する。原風景と呼ばれるものの元素的な現象の質感にまで遡ったときに、個人の記憶を通り越して、身体がその深くに内包している生き物としての集合的無意識に届くのではないか。そんなところまでいけるかもしれないという仮説に突き動かされながら没頭する。

海面の光の粒がレンズの中で反射してフレアとゴーストで一杯になった画面を見ながら、ふと、一体なぜここにひとりで居るのか、そもそもここが何処なのかわからなくなる。もうすでに新妻さんの物語の通り道に立ってしまっていた。いつもそうなのだが、鈍重な自分は相手の語りとの距離を計れずに身動きできないまま全身に巡らせてしまう。語りが巡った後、身体が否応なく変化し、世界は違って見える。見える、というか、その相手の感覚を自分も生きることになる。自分の身体が消えて、目と耳の認知だけになってしまう。目にうつるもののすべてがその存在全体でことばを発しているように感じる。ここが何処なのかわからないという迷子のような状態が、ここに来ることはあらかじめ決まっていたのだという確信めいた感覚に変わっていく。

もうなにを作っているのかわからなくなってきていた。そんなことがどうだってよくなるほど空が青い。少年の頭上にもこんな空が在ったに違いなかった。

深夜2時に久之浜漁港で待ち合わせる。

金属の塊のような底曳船が水面を浮き沈みする横の真っ暗な突堤を足速にやってきた新妻さんは、船に乗り込んだかと思うと、まったく無駄のない動きでエンジンをかけ、3カット撮る間にはもう港を出ていた。

舳先が真っ暗な海を掻き分けて、両脇に白い飛沫の線が走る。

沖に出ると操縦室から降りてきた新妻さんが陸を指差しながら語りはじめた。

この灯りが途切れ途切れになってっとこは全部崖があっとこなんだけど。そこのところだって途切れちゃってる、ここも途切れてる、ここのところも。これなんかも崖があっとこだからね。崖があっから灯りが途切れちゃってんのよ。人間だってやっぱり、平地で川があって、農業ができてっていうふうなところに行くわけだから。平らなところに住むようになるじゃない。いまこのモヤモヤっとした灯りがあるこっち側の下んとこには、川が流れてんのよ。やっぱり川の近くだとかに人間なんかは生活するわけだから。そこで町が発達して、村が町になってって感じになんじゃねえの?

視界のほとんどは深い闇に塗り込められていて、どこまでが海でどこからが陸なのかすら僕には判別できなかったが、水滴一粒にも満たない大きさの灯りがいくつか見える。せわしなく人が行き交って、情報で膨れ上がっている社会は、海から見るととても小さい。あれが人間の暮らすところで、あんなわずかな範囲なのかと思うと不思議と気が晴れてきた。

船は速度を上げて、灯りはもっと小さくなる。

ちょうどこの船が30年になんだけど。ちょうどこの船を作った時に、じいちゃんのことを乗っけていったのよ。当時もうGPSプロッターってのが出始まった頃で。てゆうのはその、船の位置を記憶してみたりとか、航跡をとったりとか、障害物を入力したりとか、そういうことできる機械なんだけど。じいちゃんの持っている磯の知識を全部そこに入れてちゃえば……その、要はじいちゃんのヤマが俺のプロッターに入っちゃうわけだから。それをやってもらいたくて、じいちゃんを連れて。

この辺まで来たらもう「ダメだ」って。

「もう全然わかんない」

奥山は変わってないけど、前の方の海岸線の木とか家とか、そういうふうなものが全然昔と違ってきちゃったから。

「もう(船の位置が)わからない」って。

当時は、だからウチのじいちゃんらがやってた現役バリバリの頃は、こんなに灯りも多くなかったはずなのよ。まして火力発電所みたいなこんな灯りはなかったから。

本当にちいちゃい灯りでも見えたと思うの。

灯りの少ない頃はたとえば「漁港近くの黄色い灯り」と「〇〇の崖の下の白い灯り」、「〇〇山のシルエット」というふうに3つの点の見え方から瞬時にいま船が海のどこにあるかを正確に割り出した(三点締め)という。

(じいちゃんは)十何年ぶりに外海に出てきて、浦島太郎状態になっちゃって。見えない?灯りがふんだんにあり過ぎちゃってかえって(磯が)わかんなくなっちゃった。やっぱり寂しそうだったよ。うん。寂しそうに見えた。自分が歳になったってのもあるし、月日の流れも感じたんだろうし、何よりも世間っていうのはそういうふうに変わっていくんだなっていうのは、陸を見ても思ったんだろうし。

んで、ここなんかはウチのじいちゃんは大好きな磯だからね。この火力発電所がなかった当時は。ウチのじいちゃん必ずここに来て魚獲ってたんだから。トガッポ根って言って、けっこうおっきな磯なのよ。ここは。うん。ここはスズキの巣だった。

それこそいま、鬼籍に入った、俺が船に乗った頃にはいい塩梅のおじいちゃんたちが「おめえのじいちゃんはすごいんだど」って。「30センチ四方くらいの大きさの磯から、60センチ四方くらいの大きさの磯、畳2畳くらいの大きさの磯、そういうものを全部区別してわかってんだぞ」って。へえそんなことわかるんだなあ、なんて思いながら、それを実際自分がやろうとすっと、いやなかなかそんなものはできるもんじゃねえし。

ある時、じいちゃんが釣り道具を岸壁に忘れて船出ていっちゃった時があって。で、後から来た人がその釣り道具見て「なんだこの釣り道具は、誰だってこんなんで魚釣れんだったら世話ねえわな」ってみんな言ってっときに、ウチのじいちゃんがバアーって戻ってきて、道具忘れたの思い出して戻ってきて。それ見たら「なんだ、重治郎兄ニャの道具か?」「んだ」。したらばみんなが「道具でねえんだなあ……魚獲んのは、磯なんだなあ」って言ったていう(笑)逸話が残ってるくらい。そんで、高度成長に乗っかった時に、それこそ20何年間、いわきで小型船の部門では一番獲ってた。

ウチの親父が(船に)乗るっていう時に「いつまでも艪櫂船[ろかいせん]ではどうだろう」と。電気着火って言われる焼玉エンジンを付けた船にバージョンアップしようかというふうな感じで、ウチの親父が乗るようになってから機械式のエンジンにした。

順調になってきた時に「昔のような漁法ではどうだろう」っていうのが親父の中には以前からあったみたいで。ひとつの魚を獲るのに、ひとつの道具を使ってやるっていう、そういうふうなものの効率の悪さを親父はずいぶん前から考えていたみたいで、ひとつの道具でいろんな魚が獲れればそれに越したことはねえだろう、ということで、ウチの親父はじいちゃんたちがやっていた延縄とか刺し網とかそういうふうな漁法から、攻める漁業のトロールっていう、底曳っていうところに親父はターゲットを絞って、それでやるようになった。

そんときにウチのじいちゃんが、

「なにも畳の上で寝ねえような仕事はすんな」

「そんな下衆な商売すんだらば、船なんかやめちまえば良いんだ」

「俺はお前に何を教えたんだ?」って。

そういうふうなこと(磯の知識や漁の技術)で食っていけるように、そういうふうなことを教えたにも関わらず、それを、こう、機械を入れたことによってね。その機械に任せて網を引っ張るなんていう、そういう日がな一日海の上にいなくちゃならないような商売はするな、と。もうちょっと人間らしい生活ってあるんじゃねえのか? っていうことを、ウチのじいちゃんあたりは言いたかったんじゃねえのかな。

轟轟と金属の軋む音が鳴り響き、船尾の錘が海に落ちると手首ほどもある綱とワイヤーが物凄い速度で海底に落ちてゆく。

船橋でそれを操る新妻さんの眼に生気が宿る。じっちを思い出しながら、じっちの嫌った「畳の上で寝ねえような仕事」をし続けてきた彼は、時代の移り変わりをその身で見聞きしたのだと思う。

(放射能汚染が起きたことで)魚に対して申し訳ないという気持ちは、俺は持ってるなあ。漁師はみんなあるんじゃねえかな。

甲板に置かれた網の束に背中を押しつけて、カメラを抱えながら寝転がり、船の揺れで上下する遠い陸の灯りを撮る。

海から陸を見る。この直線のまなざしが含む膨大な時間を遡行していく。原発事故後の海から、じいちゃんの現役だった半世紀前を通過して、それ以前を生きた漁民たちの見た世界へ。

このまなざしは太古から在ったに違いなかった。

なんにも変わんないんだよ。

ほんと震災前とおんなじなんだよ、海は。

船一艘ありゃなんとかなんだからね、漁師なんて。

甲板に出てきた新妻さんがおにぎりを渡してくれるが、船酔いと冷えでとても口に入らない。

水平線の向こうから夜が明けてきていた。

薄い光で視界が効くようになると、ぐるり360度、海しかないことで平衡感覚が乱れて、足場を失ったような不安がきた。空を下から塗り替えるように湧き上がるその光の色が血のように赤かったからか、それとも船底が水面を叩く響きのためか、ふとまだ生まれていなかったころにこんな暗い底知れない水の中に居たことがある気がして、吐き気を堪えながら1カットうつした。それで充分だった。

チラチラ明るくなってきた。

魚が動きはじまる時間だ。

探し求めていた原風景はあの離岸堤で失われた砂浜ではなく、いま眼前で血生臭いほどの光に覆われてうねる海そのものなのかもしれなかった。

〈第2話|近くて遠い海へ|いわき 了〉

本編をご覧になりたい方は、【こちら】のメールアドレスから松井にご連絡ください。

協力:信陽堂

音楽:テニスコーツ

サウンドミックス:髙梨智史

制作:新妻竹彦、松井至

|人に潜る|松井至|

|第1話|家は生きていく|石巻|①|②|③+映像|

|第2話|近くて遠い海へ|いわき|①|②|③+映像|

|第3話|人はなぜ踊るのか|川崎市登戸+映像|

|第4話|ゆびわのはなし|奈良|①|②|③+映像|

|第5話|いのちの被膜|京都|①|②|③+映像|

|第6話|握手|

松井至[まついいたる]

1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。

耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。

日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。

コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

仕事の依頼などは 【こちら】まで。

最新記事

- 第26回 映画とごはんの会

『西米良の焼畑』2024年07月24日 - 人に潜る 第8話

田んぼに還る|西会津 ②2024年07月20日 - 高山なおみさんの

お話会を開催します2024年07月17日 - 高山なおみさんと

『毎日のことこと』のこと2024年07月15日 - 柳亭市若さん

葉月の落語会

「明烏」ほか2024年07月09日

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年5月