2024年5月18日

人に潜る 第7話

「いのちの被膜」をめぐる対話

〈中編〉

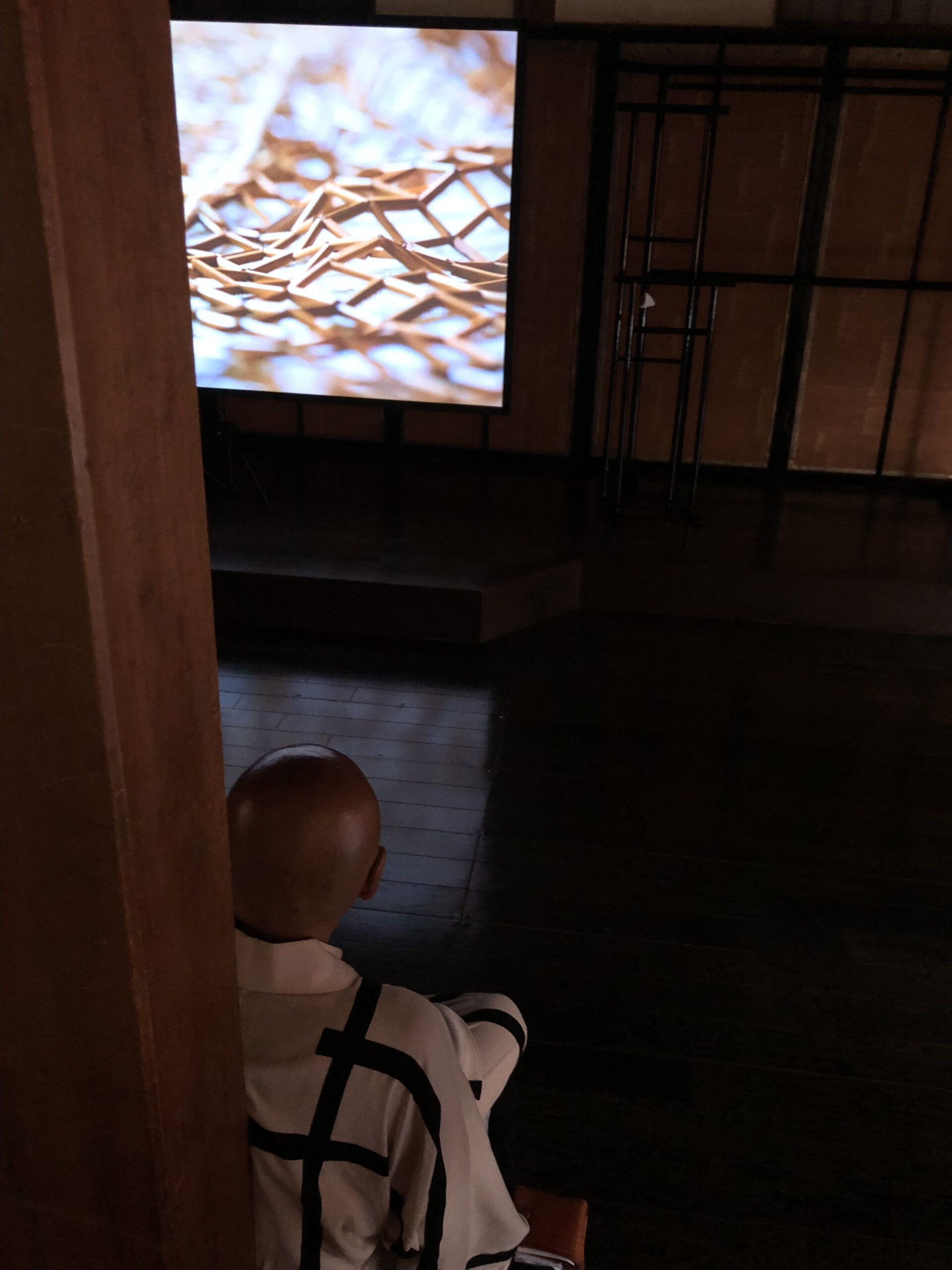

2023年夏、京都の誉田屋源兵衛にて。

短編ドキュメンタリー『いのちの被膜』は山口源兵衛さんからの依頼を受けて松井至が制作した作品である。そこで語られた衣をめぐる思考を深めるため、思想家の清水高志さんをお招きして上映と対話が行われた、その記録の〈中編〉。

四、先祖を着る

清水__ずっとこの形のまま表に出なかったものを集めてきたんですか。

源兵衛__まあやっぱりどこかにしまい込まれてて。昔の人って物捨てへんから。

せやから蔵の中にしまい込んでたとか、そういうものが出るんです。

松井__それはやっぱり全国各地から?

源兵衛__意外と北陸から出る。北前船や。

清水__ああ、そういうことですね。

源兵衛__潤ってた時や。ぼろはね、東北のぼろもええけど、滋賀県のぼろがレベル高い。

僕が京都で行っている市は結構レベル高いですよ。それはもうびっくりしますよ。もう一千万とか出ますしね。百万とかはしょっちゅう出る。

松井__子ども服と聞いた時に思い出したことがあって。

ネットでオークションを見ていると古い写真が売りに出されてたりするんです。それがまさに今回の子ども服と同じ年代の明治・大正だったり、昭和初期だったりして、映っているのは家族の中だけで在った家族の顔じゃないですか。SNSもないから人に晒したりとか、そういうんではなくて家族同士がそのつながりにこめた本当にいい表情をしてるわけなんですよね。それが見ず知らずの誰かに売りに出されていることがすごく不思議だったんですよ。売っちゃいけないものが売られてるという感じがして。

清水__受け継いでいく人はいないんでしょうね。

松井__そうなんです。限界集落の取材をしていると「あっちに集落があったんだけど、もうなくなった」とか。やっぱり人知れず無くなっていっている。以前は立派だったであろう茅葺きの屋根が崩れているのも頻繁に見かけます。ああいう家の中にあった写真や着物が、人前に出てきているのかなと。

この『いのちの被膜』を先日、山形の酒田で上映したんです。そうしたら一番前の席に仏壇屋のご夫婦が座っておられて、しきりに頷いているわけです。終わったら声を掛けてくれて。「いや、よくわかる。源兵衛さんがおっしゃることもわかる」と。というのはその仏壇屋に最近問い合わせがたくさんきていて、仏壇や先祖の着物や写真とか大切な物があるわけなんだけども、もう誰のだかわからないと。先祖を辿れない、そういう物を一体どう扱えばいいのかと相談にくる。結局は「捨てていいですよ」と仏壇屋さんに言ってほしいらしいんですよ。それでそのご夫婦はこのドキュメンタリーを見て、「お客さんからの相談の返事に困っていたけど、『やっぱりとっておいた方いいんじゃない』と今度から言うようにします」とおっしゃっていました。

ああ、なるほどと思った。これまで家系というものが大切にされてきて、それをどう存続させるかが非常に重要な人生の目的だったと思うんですけども。この時代にあって、家という括りが強くはなくなって、〈先祖〉というのは自分の先祖のことだけを指すんじゃなくなったのかなという気がします。もっと広く、日本中にいた人々の姿に、非血縁者なんだけどもそこに何か縁があって先祖を感じる、子ども服を源兵衛さんが集めているように死者の居た情景を共に見るというか。

今そういう時代なのかなという気が僕にはするんですよね。

清水__先祖がわからない人が多いんですよね。暴力論や神話論で有名なルネ・ジラールを読む、民俗学的な研究会を以前やっていたんだけど、先祖のイメージを求めると漠然とした一般像になる人が多いんですよ。

自分はかなり克明に文書の記録で先祖のことが分かって、こんな事件で没落したとか成功したとかそういう経緯がはっきり分かる。ただ普通は文字以外のもの、暮らしの中のもののうちに記憶が残されているものなんだよな。

松井__やっぱり子ども服をああやって並べた時に、そのひとつひとつに物語があり、情景がある。死の気配がする。そういうものを家に置いておいていいのかと迷うからか、今の人は自分の生活の中で物を通して死者とつながることはあまりないのかなと。それを僕は今回まざまざと見せてもらった感じがしています。

源兵衛__僕はもう本当に昔から、まあ50年ぐらいの間の話やけど、職人さんとずっと付き合うてきてね。

いまおそらくもう亡くなった職人さんらが行く場所がないと思う。

ここ(誉田屋)へみんな集まってきてはると思ってる。

「おいでおいで」と思っているんですね。

ほしたらもう嫁やら子どもやら気持ち悪がるわけや。僕はもうここを心安い、織物やらなんかいろいろやった職人さんの魂が集まってきてほしいと思ってるからね。そういう館やと。そうなってほしいなと思ってる。

松井__だから源兵衛さんのおばあさんが、いまも一緒にいるという話を映像にも入れました。源兵衛さんは自分の味方になる霊だったら一緒にいてほしいという考えを持っていて。

源兵衛__みんな味方やで。敵おらへん。

松井__そういう死者との付き合い方はいいなあというか。いまを生きている自分を支えてくれるな、というふうに思って。

源兵衛__いや、俺大きいと思う。

清水__僕は血というものは不思議だとつくづく思う。家とか血というのは個人を超えてつながっているし、個人が生きている中でもどんどん入れ替わっているじゃないですか。何かそういう単位でのいのちというものがある気がする。

あるとき生まれ、あるとき死んで終わりじゃなく、死はもっと手前にあるかも知れないし、生も世代を超えて残り続けているかも知れない……。

源兵衛__僕はせやから自分でわかってるんやけど、言うてみたらもう27歳からこういう仕事したけど。なにもないのに、いろんな職人さんの分業のおかげでなにかいままでなかったような織物を織れたりしてるわけや。

こんなもん俺、何にもしてへん。これはやっぱりね……

清水__個人を超えたシステムがやっぱりあるわけですね。

源兵衛__俺は何もしてへん。でけへんしね。

で、職人さんにわあっと偉そうに言うと、「源兵衛さん勝手にわしの代わりやってな」と言われたら、もう俺どないにもならへんわ。もうそのぎりぎりのところで止める(笑)。もうそこまでや。

若い時に言われたんや。「お前、そこまで言うならもう代わりにここ座って織れ」って言われたんや。これはえらいこと(笑)。ここまで言ったらあかんと思って。

清水__だって名前からしても何代も同じなんですよね。それすごいなあ。

源兵衛__そやからもう本当に何と言うかね、僕の能力を超えたとこで物が出来たりするやん。不思議なんや。それをみな褒めてくれはるけど、俺はなんにもしてへんみたいな感じなんや。んで、そういうことを思うとおばあちゃんやないけど、血の記憶いうかね。もうそこが勝手になにかやらせてくれているという感じ。

せやからもう俺正直言うて、源兵衛のホンマの姿をリングの上で見せたらみすぼらしい(笑)。もう脱げへんやん(笑)。

清水__衣を着てるから成り立っている……。

松井__映画の中で子ども服を見ながら「たまのような子どもというのを感じる」とおっしゃったじゃないですか。字にすると「玉」だと思うんですけど、源兵衛さんから連絡が来て、「霊魂」と書いて「たま」と読ませてくれと。確かにそういう読み方もあるけど常用だとああいう使い方はしない。「物語も霊の語りなんだ」とおっしゃっていた。

あそこにはどんなふうな考えがあったんですか。

源兵衛__結局、物づくり物づくりって言うけれど、僕が目指しているのは、まだまだできていないけれど「霊づくり」なんですよ。物=霊なんや。それを作りたいと思ってこう必死になって。ほやからもう物質的な経糸が何本で、緯糸が何本でという話じゃないですよね。

御神体を作りたいんや。

ほやから「私は源兵衛さん、この帯締めるわ」言うても、「お前が締める帯やない」と。お前ごときが締めても(笑)そういう感じ。それができたらなという。

清水__天皇家の代替わりに大嘗祭があるのも、全部そういう感覚ですよね。敷裳といって着物のかたちに作ったものが敷かれたところに引きこもり、天皇霊が宿るのを待つ。天皇には代々同じ霊が宿っているという考え方。

源兵衛__それはもう、おこがましい話やで。おこがましい話やけど、気配。簡単に言えば気配や。でもそれは気配で片付けてほしないねん。

それができたら、それに俺の体をぐるぐる巻きにして焼いてほしい。

皆__笑

松井__それで完成ですね。成仏ですね(笑)。

源兵衛__あとはもう閻魔大王の前に行こうがかまへん。怖いことあらへん。何を言うとんのや。

五、どこにでもあるような裂に宿る魂

松井__僕が単純に驚いたのは、アニミズムを語る際に「今食べているのもほかの生き物の命だ」とかはよく言われるじゃないですか。誰も衣の話はしないけれども、そこには植物が必ず在って、動物の毛皮や血染めの話があり、ほかの生き物を着ているんですよね。そのことに改めて気づかされたというか、着るという行為の中に霊性はあるんだなとはじめて思いました。

源兵衛__だからアニミズムというか、マナイズムなんやね。

物に霊性があるというのを作りたいわけ。遠い話やで。遠い話やけど、何かそれをものすごい思うてきたね。

松井__子ども服に関して言うと、それは女の人が一針一針繕ったものであるわけです。映画でも語っておられましたが、仕事が終わって夜なべして一個一個丁寧に作っていったという。そのある種の念みたいなものが見えるわけですか。

源兵衛__もう愛おしいんや。

なんともそういうのはあるわね。せやけど、それあんたミキハウスで感じるか?

松井__いや、無理ですね。

源兵衛__ミキハウスはあるで、京都に(笑)。

清水__一回象って外在化させないと自分の魂の姿が見えないという価値観がある。魂の話は人類は大昔からずっとしていますよ。ギリシャ人にとっては、何よりも死とは肉体が腐敗して分解すること。分解したり腐敗したりすることが死なので、じゃあ物理的なものがうまく構成されると、楽器がうまく調律されていると音楽が鳴るように、その効果として魂も現れてくるのかというと、『パイドン』ではソクラテスが処刑される前にそういう議論をしているんだけど、即座に否定されている。物質的な緯糸が何本で経糸が何本でという前の霊(もの)を作る、と今源兵衛さんがおっしゃっていたように、魂はそれに先だっていると言うんです。

それで、物質的な構成に先立って、「一なるもの」としての魂があると考えないと矛盾に至る、という「魂の存在証明」は案外哲学的にはやりやすい。また物理的に生命がどう成りたっているかの説明よりも、生命そのものの方が可視化しやすいし直観しやすい。ギリシャ人も「ここをちょっと歩いた向こうの湖にはこんな女神が祀られていて」というような話を普通にしていて、そういう感覚は世界的に驚くほど同じなんです。世界そのものが多様な生命の象りであるという感覚は。

僕は最近一神教というのは、実はもうほとんど無神論なのではないかと思っているんですよね。何か信仰を持っていたからと言って、あそこの山にはこういう神様が祀られているね、というようなことをむきになってわざわざ否定する必要がないじゃないですか。

源兵衛__うん、そうやね。

清水__ちょっとおかしいと思う。自分たちの神だけが真実だとか、そもそもその感覚がおかしくて、だから歴史でも政治が中央集権の絶対王政になって、封建領主を弱体化させて官僚と国王だけに権力を集中させると、最後には王様の首が飛んでしまうことになる。それに近いものがあると思うんですよ。

普通の人類はもう南も北も西もみんなペイガニズム、異教主義、アニミズムみたいな考え方を持っている。たとえば、天の羽衣の伝説というのがありますよね。天女が天を飛べる羽衣を持っていて、それを隠してしまうと帰れなくなるというやつ……。あれはロシアにもそんな話があるし、ハイネが書いていますが、デンマークとかにもあるらしい。貴婦人は羽根というものを隠し持っていて夜になると飛ぶ、鳥になって飛ぶとか言ってるわけです。衣や皮一枚の違いで動物も人も同じだという素朴な感覚。

源兵衛__何かフワッと浮遊していたいみたいな感じがある。

せやないと何か作れへんやろうと。もう自分やなしにね。

それともう最近、やっぱり京都ちゅうのは、技術偏重の塊やなと思う。この技術偏重で僕も作ってきたんやなと。せやけど、そうではないと。

清水__一見つたなそうに見えても、そこにこそ魂があるという……。糞掃衣に目をつけた頃からそれを感じられていたんですね。

源兵衛__そうそうそう。ほんで結局、この間も染めの職人さんがバッとものを見せたから「こんなもん、幽霊がおらへんやないか」と言った。

清水__幽霊がおる、ぐらいじゃないとだめだと。

源兵衛__あかん。幽霊がおる着物作りたい。

それが幽霊を感じひんような着物はもうどうでもええやんか。そんなもんしょうもない。技術偏重もつまらんやん。それではぜったい表現できへんと思う。それを排除せんとね。技術はある程度駆使するかもしれんけど、技術偏重かどうかというね。それはややこしいとこやけど。

松井__この子どもの足袋なんか見てると一対一になったら怖くなってしまうような。「確かにこれを履いて生きた人がいるんだ」と。魂がそこにあった感じがしますね。

源兵衛__するでしょ。

せやから僕はいくらこう世間が評価する帯作ったって「なんか違うな」と思ってるわけ。その今までの方向性が、もうちょっと違うんや。

なにかそういうもんやないところで、ものすごいさりげないところで初めて生まれるの違うかなと思う。

初めて宝の織物ができるんとちがうかな。

表現のあらゆる方法を駆使して京都で作るわけや。確かにそういう意味では一般的にはレベル高いかは知らんけど、そうやないなというね。本当の織物の宝ってどういうものやろというのを考える。

それが子ども服のあのさりげないどこでもあるような裂の中に宿ってたりするわけやろ。

清水__ジャン・コクトーという詩人が、レイモン・ラディゲという少年作家と恋人関係にあったんですが、二十歳で夭逝するんですね。三島由紀夫が若い頃憧れた作家です。コクトーに言わせるとラディゲは「天の手袋」だったと。天が人間に触れるとき、天の手袋というものをはめて触れる。天の手が抜けると、それは裏返された手袋になり、それが死なんだと。衣や足袋の話を今聞いていてそんなことを無性に思い出しましたね。

自分の姿と心の問題を、現代人はとても単純に考えていると思う。トランスジェンダーの話でも、男の身体に女の心が宿って生まれてきてしまった、というようなことを言うけれども、これは生まれた瞬間に戸籍上の性とミスフィットで、死ぬまでそうだという話でしかない。

実際には、身の現われは変わらないのに心は千々に乱れて移ろうとか、心は同じままで一つなのに現われはこんなに変わってしまったとか、そんな風に複雑な交錯が和歌でも詠われていますよね。道元を読んだり仏教に親しんでから西行の歌を読むと、ああこれはつながっているし深化しているなと思う。魂が抜けたようになったので足許の石を拾い上げてそれを封じ込めようとマブイゴメをする、という沖縄の昔の風習とか、そういう感覚が僕は好きですね。

大体18世紀ぐらいにヨーロッパで出てきた、グローバルな価値観と呼ばれていたものが近年、急速に失効して色褪せてきているのを感じる。イギリスで生まれた男の子の名前で一番多いのがムハンマドとか、もう十年も前からそんな風になってきている。これから世界はどうなるんだろうかと思うね。インドが勃興してきて、アメリカもまだ頑張るかもしれないけど、日本より豊かな国であっても内部でものすごい貧富の格差があったり、あまり手本にしたいような国家がない。先ほど一神教はほとんど無神論ではないのかと言ったけれど、もはやキリスト教が一般的にも信じられなくなってきたので、啓蒙主義の時代に人工的なイデオロギーを一通り作ったものの、そうした普遍主義の担い手たらんとするには西欧人自体がマイノリティになってしまった。

ヨーロッパも啓蒙主義の時代以前は文化的な憧れはギリシャ、ローマで、ようするにハイカルチャーはつねにペイガニズム、異教主義だった。そこまで掘り下げたところで出てくる普遍性にシフトしないと、全然駄目だと思う。近代的価値観以外に倫理はないのかと言うと、まったくそんなことはない。日本でもアニミズムと仏教が思想として古くから融和してあったけれど、倫理としても美意識としても日常の生活のなかにすっかり馴染んであった。それがもっと分かるようにならないとだめだと思う。

松井__この子ども服もそうですが、物を見ることによって古くからの時代の価値観や倫理や生と死がこんなにもまざまざと現れてくるものなんだという。生活に密着しているじゃないですか。誰もが衣を着てるわけだし、こうやって生きてきたという膨大な時間を遡る機会がまだここにはあると思えます。

清水__数寄者とか、風狂というものがありますよね。ああいうものも、たとえば西行の歌で「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけり小夜の中山」というのがありますが、あれは生命が一つで、若い頃と年老いてからで身体的な現われが違っている。そこに感慨があるわけです。

後鳥羽上皇には隠岐に流される前の栄華と、流されて後の姿があるんだけれど、やはり「我こそは新島守よ」などという絶唱を残す後鳥羽帝は落魄してもやはり後鳥羽帝だとか、さらにまた芭蕉が『奥の細道』でそれを、旅姿に身をやつして辿るとか、ああいうのが日本の文化だと思うんですよね。姿や現われ、また面影を残すものや風景と、魂が交錯する。流された貴人に簡単にみずからをなぞらえたりできる。そういう自在さ。映画を観ていて衣服にもそういうものがあるんだなぁと思いました。

〈第7話|「いのちの被膜」をめぐる対話|後編につづく〉

|人に潜る|松井至|

|第1話|家は生きていく|石巻|①|②|③+映像|

|第2話|近くて遠い海へ|いわき|①|②|③+映像|

|第3話|人はなぜ踊るのか|川崎市登戸+映像|

|第4話|ゆびわのはなし|奈良|①|②|③+映像|

|第5話|いのちの被膜|京都|①|②|③+映像|

|第6話|握手|

|第7話|「いのちの被膜」をめぐる対話|京都|前編|中編|後編|

|第8話|田んぼに還る|西会津|①|②|③|④|⑤|⑥|⑦|⑧|

|第9話|光を読む|『私だけ聴こえる』|①|②|③|

|第10話|うたうかなた|前橋|①|②|③|④|

|最終話|想起するまなざし|

松井至[まついいたる]

1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。

耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。

日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。

コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

仕事の依頼などは 【こちら】まで。

松井至[まついいたる]

1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。

耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。

日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。

コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

仕事の依頼などは 【こちら】まで。

最新記事

- 松井至さん と

『つぎの民話』のこと2025年09月12日 - ソラノマド|高山なおみ

夏の縁側2025年08月26日 - 柳亭市若さん

葉月の落語会

「小桜」ほか2025年08月12日 - 夜のとしょかん、第33夜

漫画『とつこ』ができるまで2025年08月05日 - ソラノマド|高山なおみ

土用干しの庭2025年07月25日

アーカイブ

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月