2024年9月28日

人に潜る 第8話

田んぼに還る|西会津 ⑦

【 荒ぶる故郷 】

その日は猛暑日で日向に立つと危険を感じた。

奥川の川沿いの高台にある坂井家にお伺いすると長男の瑛心くん(7)が冷蔵庫からお茶を出してきてくれた。話しかけてみると、お父さんが働く姿を「カッコいい」と思っていて、いろんな種類の車(コンバインや除雪車も)を運転するところが「すごい」。稲の育ち方についても詳しく知っていて「すごい」と言う。妹が3人いて、その世話もしなきゃだし、お父さんの手伝いもしなきゃでなんか忙しい、とぼやきつつ康司さんに呼ばれると喜んで駆けていく。

康司さんの膝に乗ってフォークリフトのハンドルを回す真剣な顔の瑛心くんにレンズを向けていると、子どもを見かけることがほとんどない地域だからか、そこだけ明るかった。

2022年の夏、西会津は未曾有の豪雨に襲われた。

奥川も甚大な被害を受け、坂井農園の田んぼの水路はほぼ全て寸断。川縁の田んぼは砂で埋め尽くされた。

いまは穏やかに流れる坂井家の前の川まで歩きながら康司さんが立ち止まる。その足元の石を拾った瑛心くんが退屈そうに投げた。

日陰がどこにもなく、カメラを構えるだけで汗が噴き出す。

ここからもう迫ってくんですもん。

ほんの2、30分でもう(水が)ダアっていきましたからね。

今まで春から家族犠牲にしてでも育ててきた田んぼが一瞬にして泥水に浸かったんで。

――瑛心くんも見たんですか?

そんときは連れてこなかったですね。

瑛心も春からずっと手伝ってくれてたんで。

そんな田んぼの姿、見せれなかったです。

めちゃくちゃ川を憎んだけど、どうしようもない。

川を憎んだところで。

その頃4人目がお腹にいた状態だったんでもう全部を捨てて逃げようって思いました。

やめたいって思いましたね。

引っ越しまで考えましたからね。

――嫁さんには相談したんですか?

あー喋りましたね。「そうしたいならそれでもいいよ」って言ってましたけどね。まあ本心は違うんでしょうけど。

奥川の田んぼを全部捨てることになる……捨てるっていうことは……もう奥川には住み続けられないので、私は。

田んぼやめるということは、私はここに居れないっていうことだって思っているんで。田んぼ捨てるイコール奥川捨てるみたいな感じです。

私の立場からすると。

山ごと崩れて水路が埋まった圃場もあり、高齢化したこの地域の人足での復旧は不可能だと突きつけられた。先祖はこれまで山奥の辺鄙な場所であっても水路を引き、土を耕し、獣を追い払い、わずかな田んぼでも維持した。そんなふうにヒトが自然を相手に向こうの力を半分殺すことで成り立っていた均衡は、ひとたび自然が荒ぶると一気に崩され、破壊されてしまう。そのどうにもならない巨大な力による甚大な被害に絶望しているにも関わらず、もし田んぼをやめたら「ここに居れない」とまで思い詰める坂井さんのその諦めの入り混じった苦い表情が、この傷はまだ生傷だと告げる。

いつになったら「ここに居ていい」と思えるのか。

田んぼあっての奥川だから、風景を守る義務を負い、その役割を全うしている時だけそう思えるのだろうか。故郷はいつでも帰ってこられて休むことのできる家ではなかったか。誰が彼に「ここに居ていい」と許可するのか。

お前は田んぼやるしかねえぞ。

先祖にそう言われているという意味がわかってきた。

絶えず田園風景を作り続けなければ自然の圧力に呑み込まれてしまう、ここはそのせめぎ合いの最前線なのだ。先祖はそのようにして奥川に棲み、その時間の連鎖に続くことを坂井さんは選んだ。川を背景に、痛みに耐えるような康司さんの鼻筋がくっきりと浮かび上がる。

故郷とはこれほどに厳しいものなのか。

その時、氾濫した川の砂に埋まった田んぼを前に「一人じゃもうどうしようもない」と悟った坂井さんは、芸術村の矢部さんを頼った。矢部さんはその人脈を駆使して全国からボランティアを集めた。

3、40人くらい来てくださって。

ほぼ一日で、要望した箇所は全部土砂を上げてもらえたという感じです。

本当に実感しましたね。

人の力ってすごいんだなって。

逃げなくてよかったですね。

あの時に。

【 孤独な農業 】

橋谷田さんの田んぼのまわりにいた。

たびたび通っておぼろげながら撮影の手がかりをつかんだ。

風の兆しをつかまえること。

凪のときに田んぼの少し上から俯瞰して一本の稲を見てみると、穂先が小さな円を描いて頭を振るように揺れる。人がそれを風と気付くよりも先に稲の動きを通して微細な大気の振動が見える。それを手掛かりに風の兆しを描く。この兆しから「神隠し」の場面を立ち上げて、この映像全編を田んぼの中の一瞬の出来事に凝縮する。

田んぼを何百枚もの画として捉えること。

橋谷田さんの田んぼの全体像を一枚の画に納めるのは不可能だった。引き過ぎると雑草の生えた茂みになってしまうし、寄ってみてもこれまで刷り込まれてきた稲穂のイメージと重なり過ぎる。カメラを持たずに田んぼのまわりを歩いてみると、人は風景を感じるときに目の焦点を厳密に定めておらず、見るともなく全体を見ている。田んぼという稲の集合体の量感については、稲と稲との間が空いていることで重層的なおびただしさを知覚している。田んぼという立体の中に入って、それを画と音の要素に分解して再現する必要がある。

中望遠のレンズを稲の中に突っ込んで、田んぼの一番奥の畔にピントを合わせると画面上で透けた稲が何重にも重なって緑色に染まる。ゆっくりとピントを手前に引き寄せるとその緑色の面の中から順々に種籾や葉や茎の輪郭が現れてはまた緑の面に消えていく。ナイフで断面を切り出すようにピントによって田んぼを何百枚もの薄い層に切り分け、それをパラパラ漫画のように何百枚もの画の連なりにすることでワンカットの中に稲穂の群れを生成する。

田んぼの中にマイクを向けて、風で稲や種籾の擦り合う「さささささ」という音を何種類も録音する。後に高音域だけを取り出して、重ね合わせれば実際に聴こえている音環境とかなり近付き、田んぼの量感が再現できるはずだ。

このワンカットでふたりの農家の物語を田んぼに収斂させ、さらに別の生き物の時間へと迷い込ませる。

他者とするように田んぼと目を合わせること。

田んぼを構図で捉えないこと。田んぼを見るのではなく、田んぼに見られると考えること。その時にどう撮るかは自ずと体が決めるからそれよりもできるかぎり田んぼと隣り合い、なるべく時間を共にする。向こう側から見られたときに振り向けるように。その合図は光かもしれないし、風かもしれない。風景のうちに募り、自分のうちに募ったものがどこかで正対する。それを待つ。

9月。稲刈りの季節がきた。

刈り取りの前日に橋谷田さんが田んぼに入ってクサネムを引き抜く。その1メートル後ろから、稲の背丈にレンズを合わせて追う。彼がイナゴ獲りをしていた子どもの頃の目の高さを演じていた。こちらからは何も話さず、話しかけられもしないまま、ふたりで田んぼの真ん中まで来ていた。数えきれないほどのクサネムを黙々と引き抜いていく彼の前に回ると、別人の顔をしていた。人の顔にその時の心の状態が露わになるものだが、一切の人間的感情とは無縁の顔で働いていた。稲を育てているのではなく、稲に突き動かされている切迫があり、その目はどこにも焦点を絞らずに口は噤み、体全体で田んぼと渡り合っているようだった。稲に潜り込むようにして橋谷田さんを見上げることで、彼が自然にだけ向ける顔を一瞬覗き込んだのかもしれない。

答えがないんで。どこにも。

不安でしょうがない。

不安が的中するんですよ。

それこそ草だらけになったりとか、病気になったりとか。

だからもう5年くらいは手探りで収量もない状態でやっていました。

かなりひとりぼっちでした。

孤独な農業。

橋谷田さんの操縦する大きなコンバインが農道から田んぼに入るといっせいにバッタやトンボが飛び立った。だがすぐにコンバインはぬかるみにはまり、稲が歯車に絡みついて止まってしまう。よくあることだという。彼は汗と泥にまみれながら車体に腕を突っ込んで稲を掻き出す。

稲刈りはじめの繁忙期の午前が潰れていく。

遠くからその姿を撮った。

誰にも見られることなく田んぼの上で孤独に過ごしてきた膨大な時間が彼のまわりを流れていて、なぜだかわからないが今それをぼくは見ている。人にはそれぞれ誰にも見せるつもりのない時間があり、撮影をしているとその時間のまわりにふと立っていることがある。相手がカメラを忘れ、どう見られるかも忘れ、ひとりぼっちになる。その時、撮影者に透明になる権利が数分間、与えられる。自由に、速く、静かに、精確に、その数分が何時間にも引き伸ばされるように動き、撮る。

今年最初の米が収穫された。

坂井さんの田んぼでも稲刈りがはじまっていた。

山間の風景にコンバインの騒音が鳴り響く中、畦道で瑛心くんが操縦席の坂井さんを目で追いながら退屈そうに歩いたり走ったり手持ち無沙汰にしているのを撮る。ふいにコンバインの上から坂井さんが声を上げる横顔(その声は騒音に掻き消されて聞きとれない)。指を下に向けて自分の膝の上を指す。瑛心くんがそれを理解して畦から駆けて降り、操縦席に乗り込んだ。坂井さんの膝の上に座りコンバインのハンドルを握る。二人は話さない。二人はただ一体になって仕事をする。

瑛心くんが操縦席から降りてまた手持ち無沙汰になる。遠くからまた聞き取れない声がする。今度は指が田んぼの中を向いている。それを理解して稲を掻き分けながら田んぼに入る。しゃがみ込むと大きなクサネムを引き抜き、走って畦に捨てにいく。稲の背丈にレンズを合わせてその後ろ姿を撮る。画面の中で瑛心くんの背中が、橋谷田さんの背中と重なっていく。

畦道に腰掛けてコンバインの上で働く父を眺める彼の瞳を撮る。

その瞳の中に光る、田んぼのある奥川を撮る。

【 田んぼに還る 】

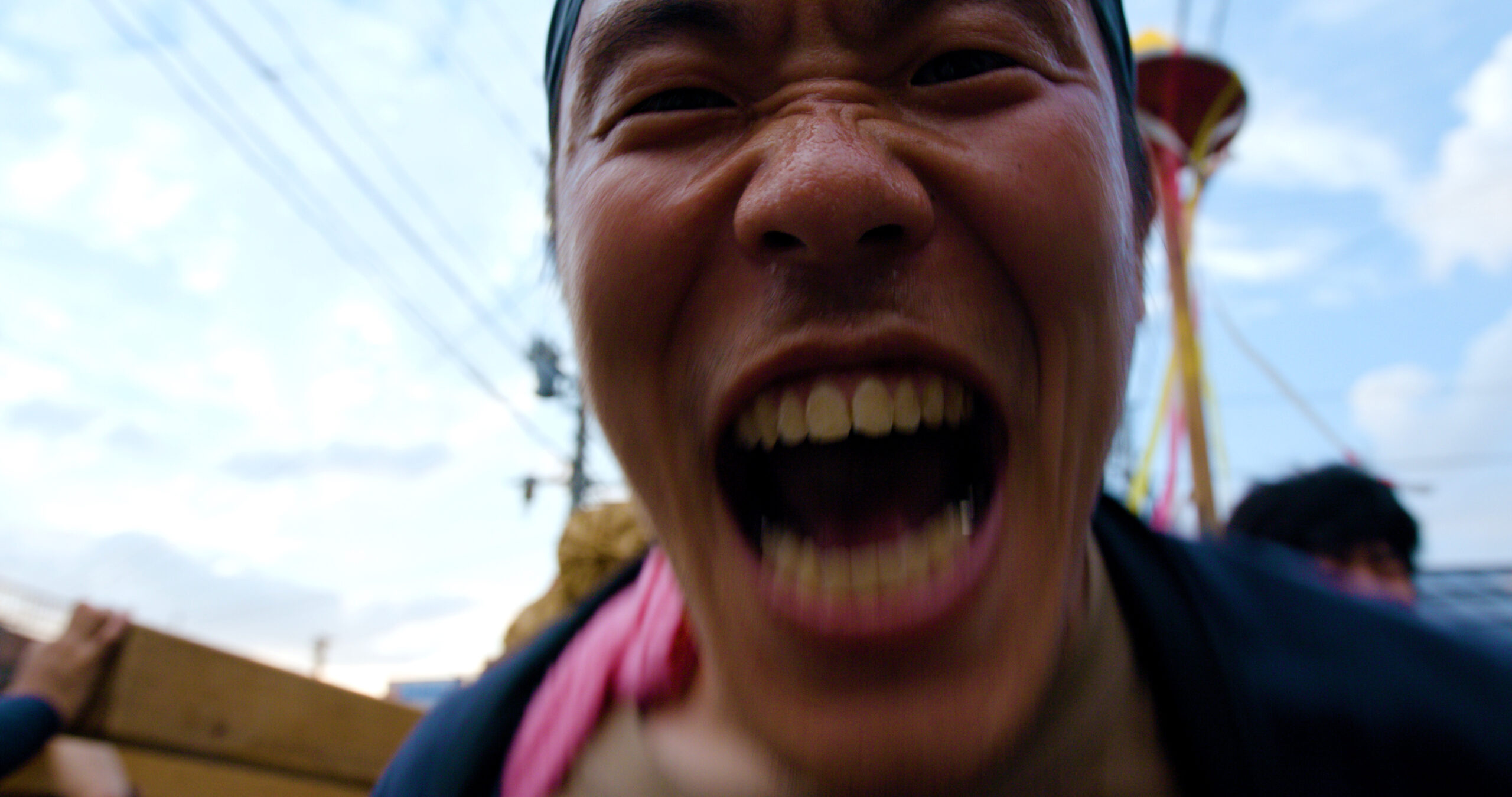

男たちの張り上げる声の方を目指して通りへ出ると法被姿の橋谷田さんが心底楽しそうに笛を吹き、男たちが滝のような汗をかきながら神輿を上下に揉んでいる場面が目に飛び込んできた。商店街のほとんどがシャッターを降ろしているが、表に出て金一封を渡す人がいるとその場で掛け声をあげて神輿を激しく揉む。そのたびに若い男たちが活気付く。神輿の前に回り込むとそれはよくある屋根や彫刻の付いた煌びやかな神輿ではなく、大きな米俵が6俵積んであり、頂点の米俵に御幣が立っている。米という自然からの賜り物を担いで一日中、町を練り歩く。羽目を外して馬鹿をやってくたびれ切って笑って地面に寝転がり、俺たちには無尽蔵の力がある、こんなに一体になれる、そう身体中で確認する。

昔から米って中心にあったと思うんですよ。

それこそ米が日本に伝わってからはもう米中心に動いてたんだろうなというのは最近になって気付きますね。

米単体が良くなるんじゃなくてまわりにとりまく全て。

土だったり、水だったり環境だったり。

「俺が俺が」「自分が自分が」ではなにもできないと思います。

ここをひとつ良くするにはそこのまわりをみんな良くしないと。

良いところがそろわないと良いものができない。

人間関係と同じと思うんですけど。

橋谷田さんが米について語った言葉が、祭りに躍動する人々の画にぴたりとあたる。言葉は稲作の環境について語っているのに、その響きの中に地域社会の様相が包まれていく。田んぼに入り、土にまみれ、稲を読み、生命の欲している環境を察知する。そうした自然との非言語のやりとりの果てに自分が消えてしまうように生きてきた彼の言葉が、自然の側から人間の側へと響く。

神輿が神社に帰る前の最後の休憩所では、おにぎりが待っていた。担ぎ手たちがいっせいに手を伸ばし、一口で飲み込んでしまう。

新米だよ! 新米! ほら、食ってみろ!

祭りでエネルギーを出し切った身体におにぎりが吸い込まれていくようだ。戦後の食糧危機の時期、神輿を担いでヘトヘトになっているところへ橋谷田さんの先祖がこんなふうに新米のおにぎりを提供することを考えた。みんなそれを楽しみに神輿を担ぎに来たという。

土や水、光や風で育った最初の米を、私有せず、金に換えず、気心の知れたみなで分け合う。流れ込む命の美味さ。生かされていることへの感謝が自ずと湧いてくる。

やっと橋谷田さんが人の方を向いた顔を撮れた。

ロケの最終日はいつもの田んぼで風の日を待った。

唐突に光がやってきた。

土や種籾、雑草や虫、全てが発光していると感じる。

光の方を振り向き、地面から太陽に向かってレンズをゆっくりと持ち上げる。

わずか十数秒の間、田んぼが裸形でそこにあった。吸い込まれるようだった。田んぼがぼくとカメラを通して自らを映したようだった。

風がやってきた。

夕焼け前の光を溜め込んだ黄金色の稲穂がいっせいに頭を振る。

稲と稲が擦れ合い、風に引っぱられて倒れそうになってはまた戻り、レンズやマイクを引っ叩く。

黄金の波に呑まれた子どもの目になっていく。

自分が次につなげられる種を

作るんですよね 米は。

一番いい状態で、いいものを。

その手助けをするだけ。

そうすると生き物からなにからもう全部、

自然の形に戻っていく。

再生していく。

また風がやってきた。

ここはもうどこにでもある田舎の田んぼではなかった。

子どもの姿の坂井さんが、橋谷田さんがイナゴを獲りにくる田んぼだった。瑛心くんの目に焼き付いた田んぼだった。途方もなく広大な黄金色の海原だった。神隠しの起きる田んぼだった。何度も捨てようと思った故郷だった。先祖たちが命の次に大事に受け継いできた田んぼだった。誰にも知られず赤字をしてまで守ってきた田んぼだった。持ち主が死んで放棄されるのかもしれなかった。財産から負債となった土地だった。腸内環境のような微生物の棲家だった。農薬から逃げた蛙や蛇のいた田んぼだった。虫たちが帰ってきた田んぼだった。結の行われた田んぼだった。集落中の人々が笑って汗をかいた田んぼだった。大雨と土砂で埋もれた田んぼだった。ここを去る人を見送った田んぼだった。生きていける分の食糧を作る場所だった。新しい縁を呼び入れる場所だった。故郷を持たない人たちが家族になる田んぼだった。

田んぼは原風景だった。

そう心に焼き付けた人たちがいまも作り続けている風景だった。

生きるということは風景を作ることだった。

〈第8話|田んぼに還る|西会津 ⑧〉につづく

|人に潜る|松井至|

|第1話|家は生きていく|石巻|①|②|③+映像|

|第2話|近くて遠い海へ|いわき|①|②|③+映像|

|第3話|人はなぜ踊るのか|川崎市登戸+映像|

|第4話|ゆびわのはなし|奈良|①|②|③+映像|

|第5話|いのちの被膜|京都|①|②|③+映像|

|第6話|握手|

|第7話|「いのちの被膜」をめぐる対話|京都|前編|中編|後編|

|第8話|田んぼに還る|西会津|①|②|③|④|⑤|⑥|⑦|⑧|

|第9話|光を読む|『私だけ聴こえる』|①|②|③|

|第10話|うたうかなた|前橋|①|②|③|④|

|最終話|想起するまなざし|

松井至[まついいたる]

1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。

耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。

日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。

コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

仕事の依頼などは 【こちら】まで。

最新記事

- 松井至『つぎの民話』

映像作品視聴ページ2025年08月31日 - ソラノマド|高山なおみ

夏の縁側2025年08月26日 - 柳亭市若さん

葉月の落語会

「小桜」ほか2025年08月12日 - 夜のとしょかん、第33夜

漫画『とつこ』ができるまで2025年08月05日 - ソラノマド|高山なおみ

土用干しの庭2025年07月25日

アーカイブ

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月