2024年12月28日

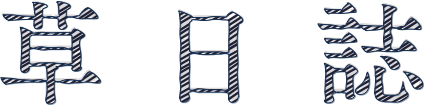

人に潜る 第9話

光を読む|映画『私だけ聴こえる』②

2016年、アシュリーと共にSNSでアメリカのコーダ・コミュニティーにアンケートを拡散し、回答してくれた子たちに連絡をとっていった。ショッピングモールの買い物をした帰りのハイテンションな女の子とスカイプが繋がったとき、彼女を主人公にしたいと思った。弾けるような笑い、ろうの世界への揺るぎない愛情、立ち止まって聴者の世界を観察する様子、表情がころころ変わり、言語を介さなくても喜怒哀楽がこちら側に飛び込んでくるようだった。ナイラという15歳の奔放さと危うさに惹かれた。

ナイラの暮らすインディアナまで3日間の撮影に行った。

彼女からしてみれば、ぼくは遠いアジアの国から突然やってきた中年の男性ディレクターという怪しい存在だったに違いない。手話もできず、英語も片言。それでもナイラと家族が迎え入れてくれたことが不思議だった。

インタビューを始めると、15年の歳月から言葉があふれ出すようだった。

子どもの頃から話すのが嫌いだった。

私はずっとろうになりたかった。

その声は、ろうの家族と一体になりたいという深い欲望と、聴者の世界に居たくないという意思で漲っていた。

手話で話すとあったかい。

目を合わせて話すし、表情を伴っているから感情が伝わってくる。

聴者の世界は目を合わさない。感情表現もなく口だけ動かして話している冷たい世界。

顔も体も〈言葉〉となり、相手の表情を読み、互いの眼差しを受け入れたり注いだりして話すこと——ろう文化にあたりまえにある親密さ——が聴者の世界にいくと失われてしまう。だから家族やろうのコミュニティーといると「なぜ私だけ聴こえるのか?」と疑問に思い、できるなら「ろうになりたかった」という帰属欲求が強まっていく。だがどこまでいっても一体にはなれない。薄く確かな境界が超えられない。

ろうの世界と聴者の世界のはざまを行き来するナイラにこの言葉を言わせるのは誰なのか。障害と健常という分別を作り出した社会の歪みが親子間に凝縮され、コーダはそれを内在化したのではないか。

ナイラがひとりで溜め込んできた数多の感情を一気に聞いた。

同情しないで。

私がどれだけ幸せか知らないくせに。

あの時、ぼくを射抜き、ぼくの後ろの無数の聴者を射抜き、ぼくの属する障害と健常という分別のある社会をも射抜いて彼女は泣いた。

聞いてしまったからには運ばなければならなかった。

東京に戻り、ドキュメンタリーの国際企画会議に提出するために準備をはじめた。世界中から集まる映像業界の関係者たちにコーダの存在を伝えようと3分の映像を作った。それは驚きと共に迎え入れられた。インドやカナダの映画祭に招待され、知られざる物語として歓迎された。

映像を観たナイラからこんな返信がきた。

かわいそうな人だと思われたくない

その3分にはナイラの葛藤を表す涙や、悲劇的な音楽が含まれていた。

「コーダのことを聴者に伝えるには、ある程度の物語が必要になると思う」と言い訳めいた説明をすると彼女からこう返信があった。

私の物語は私のもの。

コーダにしかわからない。

あなたはコーダではないのだから理解できると思わないでほしい。

何度もナイラの言葉を反芻した。

私の物語は私のもの

私の物語は私のもの

私の物語は私のもの

強く、正しく、何も付け足すものがなく、その言葉に反射した自分は醜かった。小さなすれ違いをたくさん起こした。相手をわかろうとする過程で、当事者の本心を遮って代弁しようとしていた。しかもそれを「職能だ」とどこかで開き直っていた。映像は他者の人生を強引に一般化する暴力性を常に持つ、という単純な事実を受け入れることができなかった。コーダという小さくて繊細なコミュニティーに一時入ることを許されただけの聴者の自分が、〈コーダとは何か〉を定義してしまいかねない映像を作り、その負荷をナイラ一人に負わせてしまっていた。

映像を見ると吐き気をもよおすようになった。

それから一年くらい制作に向き合うことができなかった。

2017年、ナイラの母からの連絡で撮影は再開した。

「これまで撮った映像をなかったことにしてしまうのは違うと感じた。撮影を続けたい。」と考え直してくれた。

空港から郊外にある彼女の家にタクシーで向かう時、自分には何も方法がないと思ったことを覚えている。ああしようこうしようと構想を練ること自体が傲慢で、いかにも撮る側がエゴイスティックに制作を進めようとしている証のような気がして、彼女の家に着く頃には全部の装備を手放していた。コーダを撮ることができないという実感だけがまっとうに思えた。

彼女に会って、言えたのは一言だった。

ぼくにはコーダのことはわかりませんでした。

あなたがディレクターになってください。

そう伝えると、ナイラは満面の笑みを浮かべた。

自分の人生を他人に代弁されたくはないけれど、表現はしたい。

自分だってそうだ。誰だってそうだと思う。

それを機に彼女の口から自身を語るためのアイデアがどんどん出てきた。それに対して「こんなシーンができるよ」と即興的にイメージを伝え、共にシーンを妄想しながら、ロケを組み立てていった。撮影に行くと、決まって初日に4、5時間話しこむようになり、「わたし(撮影者)があなた(被写体)を通してコーダを描く」のではなく、「あなたとわたしとでコーダを探索する」ことに制作の重心が移っていった。

〈撮影者〉と〈被写体〉という構図は消えて無くなり、構成もなく、待ち合わせの場所だけ決めて、あとは直観的に撮るやり方に慣れていくと、ふと映像で他者の日記を書いているような感覚になることがあった。ナイラと話しながら横を歩き、いつのまにかナイラが自らの物語を全身で綴りだすように、ぼくの存在は消えるべきだった。そうすることで彼女自身がこの映画を動かしているのだという主体性が映像に現れることを願った。何を作っているのかも実のところよくわからなかったが、コーダたちが自分の苦労を誰にも奪われずに人生を紡ぐ姿は美しかった。

あのときぼくにできたのはコーダのまわりに居ることだけだった。

交わされる言語の意味はわからないまま、ただ見ることを許された。

レンズを通して、ろうの世界に触れた。

聴者が口語に抑揚をつけて意味合いを調整するように、ろう者やコーダは顔の表情やジェスチャーで意味合いを調整する。そうやって相手を読むことで鍛えられた彼らの目の能力に驚愕することがあった。

ほんの少しの時間を共にしただけなのに「あの人は自分の言いたいことを言っていない」と見抜いたり、視界に入っていないはずなのに誰がどう動いているのか把握していたりする現場を度々経験した。

彼らの目にこそ本来の野生があり、五体満足なはずの聴者の目はその能力を十分に使い切れずにむしろ社会的に抑圧されているのではないか。

障害という概念が根本からひっくり返った。

聴こえないことによって目の解像度が上がり、脳の中での視覚野の領域が拡張することによって目で状況を読み、他者の心を読み、事象の響きを読むことが可能になるとしたら、それはもう障害ではない別のなにかだ。

彼らは見ることそのものの自由をも拡張しているようだった。

その目で世界を見てみたかった。

その目なら存在がなにをしゃべっているかわかるかもしれない。

〈第9話|光を読む|映画『私だけ聴こえる』③〉につづく

|人に潜る|松井至|

|第1話|家は生きていく|石巻|①|②|③+映像|

|第2話|近くて遠い海へ|いわき|①|②|③+映像|

|第3話|人はなぜ踊るのか|川崎市登戸+映像|

|第4話|ゆびわのはなし|奈良|①|②|③+映像|

|第5話|いのちの被膜|京都|①|②|③+映像|

|第6話|握手|

|第7話|「いのちの被膜」をめぐる対話|京都|前編|中編|後編|

|第8話|田んぼに還る|西会津|①|②|③|④|⑤|⑥|⑦|⑧|

|第9話|光を読む|『私だけ聴こえる』|①|②|③|

|第10話|うたうかなた|前橋|①|②|③|④|

|最終話|想起するまなざし|

松井至[まついいたる]

1984年生まれ。人と世界と映像の関係を模索している。

耳の聴こえない親を持つ、聴こえる子どもたちが音のない世界と聴こえる世界のあいだで居場所を探す映画『私だけ聴こえる』が公開され、海外の映画祭や全国40館のミニシアターで上映され反響を呼んだ。令和4年度文化庁映画賞文化記録映画大賞受賞。

誰からでも依頼を受けるドキュメンタリーの個人商店〈いまを覚える〉を開店。

日本各地の職人と自然との交わりをアニミズム的に描いた〈職人シリーズ〉を展開。

コロナ禍をきっかけに、行動を促すメディア〈ドキュミーム〉を立ち上げる。

無名の人たちが知られざる物語を語る映像祭〈ドキュメメント〉を主催。

仕事の依頼などは 【こちら】まで。

最新記事

- ソラノマド|高山なおみ

夏の縁側2025年08月26日 - 柳亭市若さん

葉月の落語会

「小桜」ほか2025年08月12日 - 夜のとしょかん、第33夜

漫画『とつこ』ができるまで2025年08月05日 - ソラノマド|高山なおみ

土用干しの庭2025年07月25日 - 第32回 映画とごはんの会

『ボゼの出る盆行事』2025年07月21日

アーカイブ

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年4月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年6月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年2月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2015年9月

- 2015年4月

- 2015年2月

- 2014年11月

- 2014年9月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2013年8月

- 2013年6月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月